Ведические боги: пантеон, их символы, имена, сила, власть над человеком и влияние на людские судьбы. «Сурья Савитар. Создатель и взраститель Агни – ведический бог огня

Древнеиндийская ведическая религия, названная так от имени своих священных книг – Вед , была поклонением природе. На первом месте в ней стояло обожествление действий света , небесных и атмосферных явлений, как видим уже из того, что слово «дева» (deus, theos), «бог», происходит от корня «див» – светиться, сиять. «Действия природной силы, – говорит учёный Лассен, – проявляются всего могущественнее и благотворнее дневным сиянием солнца, освещающим, согревающим и оплодотворяющим землю; в торжественной тишине ночи свет сияет человеку из таинственной дали бесчисленными звездами. Его страшная и разрушительная сила проявляется в молнии гроз, которые имеют, однако же, и благотворное действие, давая плодотворящий дождь. Поэтому рассекающая тучи молния должна была представляться наивному мировоззрению древнейших людей делом могущественного, страшного, но вместе и доброго бога. Из этого понятно, почему обиталища богов были помещены в воздухе и на небе. На земле, между людьми, в их жилищах представителем света является огонь, потому естественно было считать и огонь действием божественной силы».

Ведический бог-громовержец – Индра

Эти воззрения на природу лежат в основе древнейших понятий ведической религии о божествах. Боги, к могуществу которых древние арии взывали с мольбою о помощи – это духи ясного воздуха, света, лазурного неба, ветров. Высочайший из них «великорукий» Индра , бог светлого неба, голубого воздуха и грозы. Его имя и значит (по мнению Куна и Лассена) «воздух».

Бог Индра, чей общеиндоевропейский образ очень близок к древнегреческому Зевсу , славянскому Перуну, германскому Тору , родился раньше других бессмертных ведической религии, которых он и украсил силой. Он утвердил колебавшуюся землю, дал прочную основу качавшимся горам, меру широкому горизонту и опору небу. Престол Индры, по словам ведических гимнов, расположен за пределом атмосферы. Индра держит молнию и громовую стрелу, которою убивает злых духов, запирающих в плен воды неба и отнимающих дождь у жаждущих полей.

Индра, один из главных ведических богов

Из духов, с которыми сражается громовержец Индра в Ведах, самые могущественные: Вритра , «закрыватель», закрывающий небо черными тучами, и Ахи (Ahi), змей. Демон Бала и демонша Пани увели с неба коров, принадлежащих богам, и заперли их в пещерах гор; то есть, в летний зной похитили реки и ручьи у земли. Индра отыскивает их в потаенном убежище, разбивает пещеры (черные тучи) громом и молнией и освобождает коров (потоки вод, скрытые в горах). В битвах, в которых ведическая религия арийцев олицетворила свои мысли о засухе знойного времени года и тропических грозах, богу воздуха Индре помогают веющие духи и быстрые ветры (Ваю , правитель колесницы Индры, и Маруты ), очищающие небо, прогоняющие темные облака; из этих веющих духов, над которыми властвует Индра, особенно важны Рудра (позднее – Шива), завывающий ураган, который несется впереди грозы, и дух вихря, демон губящий, но и благотворный.

Ведический громовержец Индра – воинственный бог. Он побеждает злых духов темных туч, доставляет земле, стадам и людям плодотворящий и освежающий дождь. Индра – охранитель, податель сокровищ. Он бог сражений. На своей колеснице, в которую запряжены желтые кони, громовержец Индра мчится в бой, упившись священным напитком , и побеждает врагов. Он любит жертвоприношения и дыхание молитвы, он с удовольствием внемлет «прекрасно произносимой» песне моления и хвалы ему. Один из ведических гимнов кончается словами: «Индра – царь текущего и твердого и царь рогатого скота, держит молнию; он воистину владыка людей; как объемлет спицы обод колеса, так объемлет Индра все сущее».

Боги света в ведической религии

Кроме бога неба и служащих ему духов, арийцы Пенджаба чтили жертвоприношениями и поклонением богов света. Они пели хвалы Ашвинам – первым лучам рассвета, мчащимся впереди солнца на трехколесной колеснице и прорезывающимся чрез черную ночь. Ашвины – два прекрасных брата-близнеца. Они спасают человека из бед и опасностей, помогают попавшим в кораблекрушение, дают небесные лекарства страждущим.

Одним из святейших божеств ведической религии была также Ушас , утренняя заря, дочь солнца и неба отворяющая ворота небес. Она ездит на колеснице, в которую впряжены рыжие коровы. При её появлении, все одушевляется и оживает; служить ей нужно в чистоте и правдивости сердца.

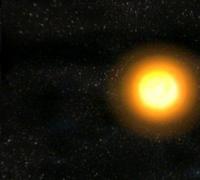

Ведическое божество солнца – Сурья

Наиболее чтимым из всех ведических божеств света было солнце, Сурья (Surya), «пред которым звезды с ночью убегают как тати, который дает и богам и людям очищающий свет, наполняет светом вселенную». Несомый на лучах сияния бог солнца, в колесницу которого впряжены семь рыжих коней, имел разные имена, по разным качествам солнца, дававшим повод к представлениям о разных божествах.

Храм в честь бога Сурьи в Гуджарате. XI век

Главное его имя Сурья; из других имен самыми употребительными были: Савитар или Савитри (порождатель), Пушан (питатель) и Митра (благосклонный). Согласно религии Вед, он получил свой свет от Индры; потому в позднейших индийских мифах он и Индра сливаются в одно божество.

Агни – ведический бог огня

Земной образ Сурьи в Ведах – бог огня, Агни (Agni, ignis – огонь) – прекрасный могучий юноша, одолевающий злых духов ночи, дающий людям пищу и богатства, тоже был одним из тех духов света, которых наиболее чтили арийцы в Пенджабе. Число гимнов, посвященных ему в Ригведе , самое большое после числа тех, что посвящены Индре. По своему земному происхождению, Агни – «Рожденный от (трения) двух кусков дерева». Но это божество ведической религии принадлежит и небу: он нисходит на землю в молнии; потому он называется «быком, рожденным в водяном ложе» (т. е. в грозовой туче). Горящий на очаге огонь, Агни – гость всех людей, покровитель дома, собиратель общины; огонь жертвоприношения, он благодушный вестник от людей к богам и от богов к людям, «сострадательнейший из всех богов». Он – очищающий бог, истребляющий злое, «одолевающий красными крыльями ночь и прогоняющий злых духов».

Ведический бог Агни. Индийская скульптура VII (?) века

Бог домашнего очага, Агни считается в Ведах другом людей, подателем богатства. Как огонь религиозного жертвоприношения, он – жрец дома, постоянный посредник между небом и землею. Истребляющая стихия, он страшен богоненавистным Дасью, чьи недоступные убежища, густые леса, он сжигает.

Варуна, один из главных ведических богов. Индийская миниатюра XVII века

Ни одному из других богов Веды не приписывают всеведения так определенно, как Варуне. Часто о нем говорится в тесней шей связи с Митрой; в этих выражениях, оба они – боги небесного света, Митра – дневного, Варуна – ночного. Позднейшее религиозное воззрение, делающее Варуну богом воды, отчасти встречается уже и в Ведах. Вместе с тем, Варуна – хранитель нравственного порядка. Окруженный духами «блюстителями», он, с высоты своей, ведет надзор за поступками людей; у него для грешников «узы и веревка», он посылает на них болезни и смерть. Но виновным, в раскаянии молящим его о прощении, ведический Варуна отпускает грехи. Он ниспосылает людям утешение и избавление во всех скорбях их.

Это нравственное воззрение ведической веры, приписывающее богам, кроме высочайшего могущества и мудрости, покровительство нравственности и справедливости, развилось впоследствии так сильно, что дало позднейшей брахманской религии её типический характер; но в Ведах оно проявляется еще слабо. Кроме Варуны, в них представитель его только бог Брихаспати (Brihaspati) или, с расширением формы корня имени, Брахманаспати (Brahmanaspati) – «господин молитвы», заступник за молящихся, посредник между богами и людьми. По выражению религиоведа Гауга, Брихаспати занимает такое же положение между богами, как брахман между людьми: он – наставник. На высочайшем небе Варуны обитает Яма , бог смерти ведической религии, к которому идут души умерших. Яма показывает им дорогу, которую первый прошел сам, и собирает их в жилищах, которые назначил им навеки.

Есть в Ведах мифы и о людях: первым человеком был Ману , праотец арийцев; от него произошли пять племен: Яду, Турваса, Друхью (Druhyu), Ану и Пуру.

Общее представление о богах в ведической религии

Таковы отражающиеся в гимнах Вед очертания умственной жизни индийцев. Понятие о божестве у индийцев ведической эпохи было поверхностное; их мысли останавливались на внешних формах, в которые облекали они богов. Они чтили лишь то, что производило на внешние чувства впечатление могущества. Представления о самих богах и о деятельности их чувственны, поверхностны, и круг власти богов в ведической религии очень невелик. Гимны Вед повторяют все одни и те же хвалы богам, часто утомительно однообразные. Хвалы эти состоят лишь в том, что боги могущественны и победоносны, что они светят, сияют, что от них исходит гром, молния, шум бури; что они богаты сокровищами, что они дают могущество, они дают и богатство. О нравственном правлении миром, о справедливости и милости в ведической религиозной литературе почти совсем нет речи.

Но эти однообразные мысли, эти чувственные воззрения, останавливающиеся на внешних формах явлений природы, фантазия арийцев Пенджаба облекла блеском поэзии, часто поэзии высокой: в религиозных гимнах Вед есть множество возвышенных поэтических образов, быстро следующих один за другим. Они привлекательны детской наивностью понятий о богах; и в них заметна широта мысли, стремящейся охватить все божественные силы неба, все отношения неба к земле, понять в каждом явлении всю вселенную.

Отношения человека к богам в ведической религии

В могучем величии индийской природы, проявления которого олицетворяются в богах ведической религии, есть место и человеку. Он – звено в цепи божественных существ, созданных силами природы, и если ему там не дана амрита , напиток бессмертия, приготовляемый самими богами и поддерживающий в них вечную жизнь, то душа его все-таки переживает смерть тела. Потому на потомках лежала в Древней Индии священная обязанность давать пищу духам умерших, о которых арии ведической эпохи думали, что они летают по воздуху (представление о том, что они обитают на высочайшем небе, на прохладных горах его, развилось позже). Потомки должны были предлагать духам предков обеды, устраивать тихие праздники для них, в каждое новолуние, если не чаще. Этим представлением объясняется и то детски наивное отношение людей к богам, какое проявляется в жертвоприношениях и молитвах ведической религии. Боги в Ведах не называются существами несотворенными; напротив, часто говорится о рождении Индры; часто говорится, что боги не по самой природе бессмертны, а приобрели себе бессмертие (одним из способов приобрести его было совершение подвигов аскетизма). Ведические боги – существа подобные людям, не сверхъестественные; поэтому люди и не обязаны смиряться перед ними. Если люди приносят жертвы, молятся им, то не для того, чтоб испрашивать у них прощения и снисхождения и не для смягчения гнева их, а для того чтобы приобрести себе их содействие, получить от них богатства и другие блага, пользоваться их помощью против «завистников и ненавистников» и всяких врагов.

Верования в переселение душ, лежавшего в последующие времена всеподавляющим гнетом на умственной жизни индийцев, в ведической религии не существовало. Во время Вед, индийцы надеялись стать бессмертными и жить у вечных богов; впрочем, их мысли, по-видимому, не были тогда так серьезно заинтересованы будущею жизнью, как после: они очень любили земную жизнь и наслаждались её радостями. Наивность ведических религиозных представлений еще резче проявляется в понятиях о жертвоприношениях. Боги не могут обходиться без подкрепления себя пищею; потому человек дает «голодным богам» подкрепляющее питье и кушанье, и хвалится тем перед ними, чтоб они были признательны ему. Жертва дает богам мужество и силу, укрепляет их, от неё боги «растут». По понятиям индийцев ведического времени, религиозные жертвы и подарки имеют принудительную власть над богами, боги не могут сопротивляться их действию, должны быть благодарны, оказывать помощь. Поэтому жрецы, заведующие приготовлением и принесением жертв, имеют чародейскую власть над богами.

Сома – священный напиток Вед

Жертвенными животными были в ведический период рогатый скот, лошадь, коза, овца. Приносились в жертву и люди. Но самый верный успех молитве доставляла «Сома» (Soma), чьё жертвоприношение постоянно прославляется в Ведах. Сома изготовлялась из сока какого-то горного растения, и приносилась в чаше. Растение, дававшее сому, адепты ведических верований собирали на горах в лунную ночь. Его вынимали из земли с корнем, очищали от листьев и раздавливали между камнями. Раздавленные стебли кропили водою, и жрецы с молитвами и песнями протирали их сквозь волосяное сито «руками, на которых надеты золотые кольца». Сок сливали в жертвенную чашу, прибавляли к нему молоко от трижды семи коров, оставляли его бродить. Потом часть этого священного ведического напитка возливали богам в три времени дня, другую выпивали приносившие эту религиозную жертву; певец возглашал при этом хвалебные песни. «Прекрасно изготовленный напиток, сладкий как мед сомы», пить который приглашают Индру и других богов радостными песнями жрецы, обладает, согласно Ведам, неодолимою силою, и боги жадно спешат пить его. Когда народу надо получить от Индры благодать и богатство или послать Индру на бой с его вредоносными противниками, то надо дать ему напиться живительной сомы, одушевляющей его на подвиги.

В древнейших ведических религиозных песнях сома – только жертвенный напиток, только «питательница богов»; позднее, она – божественная сила природы, первобытная божественная сила. Она и называется «источником жизни» «сильной породительницей богов»; боги, согласно Ведам, – существа смертные, сила их сама по себе оскудевает, и исчезла бы, если бы не обновлялась и не укреплялась тем, что они пьют сому, «всепитающее молоко», душу вселенной, животворящий напиток, дающий бессмертие вкушающим его. Человек, воспринимая в себя это божество, сому, вступает в религиозную связь с душой вселенной, и тоже становится сопричастником бессмертия.

Это понятие о действии сомы получило развитие в брахманизме . Люди дают своими жертвоприношениями «возрастание» богам; поэтому человек, и в особенности, молящийся с принесением жертв имеет некоторую власть над ведическими богами.

На санскрите «речь+знания», «хвала» — это самый ранний из четырех индуистских религиозных текстов, известных как Веды. Риг-Веда состоит из 1017 гимнов ведического санскрита, многие из которых предназначены для различных священных ритуалов. Гимны Риг-Веды содержатся в 10 книгах, которые называются Мандалы (гимны).

Главные боги Риг-веды — это Символ Огня – две палки, от трения которых рождается Священный огонь, возжигаемый в храме, путём трения. Агни — один из главнейших богов, ему посвящено в Риг-Веде около 200 гимнов.

«О Агни, - поется в одном из гимнов, - огонь священный, огонь очищающий, ты, спящий в дереве, ты, поднимающийся сверкающим пламенем, ты, божественная искра, скрытая в каждой вещи, и прославленная душа Солнца!»

Молитва, обращенная к жертвенному священному пламени пламени Агни, обладает большей магической силой. Огонь устанавливает духовную взаимосвязь между миром людей и миром Богов. Огонь — Агни наполняет тело жизненной энергией, согревает его и обеспечивает течение физиологических процессов. Жизненная сила Огня проявляется во всех процессах. Огонь внутри растений — символ жизненной силы, содержащейся в зерне, заставляющей его расти, цвести, зреть и плодоносить. Видимое проявление внутреннего огня - блеск в глазах.

В некоторых стихах Риг Веды (Гимн 3.1.3), бога Агни называют Красным Быком, который выделяется среди темных быков (тёмных сил Зла — dur-manas).

Индра — самый популярный мифологический персонаж в «Ригведе», ему посвящено около 250 гимнов. Теоним Индра - , этимология имени Индра не ясна.

Имя Индра упоминается в славянской духовно-народной, простонародной мудрости «Голубиной книге», вернее, » Глубинной» - от глубины премудрости. «Индрика

-зверя» называют главою и владыкой звериного царства: «Так и Индрик-зверь всем зверям мати», «Почему тот зверь всем зверъям мати?

Что живет тот зверь во святой горы,

Он и пьет, и ест из святой горы,

И он ходит зверь по поднебесью,

Когда Индрик-зверъ разыграется,

Вся вселенная всколыбается:

Потому Индрик-зверь всем зверьям мати!». (А.А. Коринфский. «Народная Русь», гл. Звери и птицы). Мысль о сверхъестественной силе и мудрости загадочного Индрика-зверя живущего на небе был связан в воображении народа с единорогом (рог — божественный скипетр власти — ваджра)

Первоначально, Индра был солнечным божеством, ездил на белых конях и золотой колеснице по небу. (Риг-Веда. 3.3.3). Солнце – глаз Бога Индры, а его брат-близнец Агни (PB VI 59,2), убивают своей живой силой Огня и Света силы тьмы -Даса (dāsa). Индра женат на Индрани, дочери Пуломана (Puloman).

В начале ведического периода (Риг-Веда) Индра является верховным богом, создавшим Солнце, освободивший Зарю (рассвет), и руководящий водами земли, он бог погоды и посылает дождь, гром и молнию. Индра — божество войны, битвы, он сражается врагами — Дасью, Пани и др., и с огромной армией злых демонов — трёхглавым змеем Вритрой, Валом (val, valika — вал, валик). в которую заточаются похищенные мифической коровы-воды. Вали - дух разрушения в др. инд. мифологии. (в рус. яз.- вал, вали, разВАЛ, завал, свалить, развалить…)

Индра покровитель Земли (Prthivi), живёт в Небесном царстве Сваргалока (Swargaloka), Сварга (в древнерусском пантеоне богов – Сварог – бог Неба, света и Солнца), которое находится в облаках вокруг заснеженной арктической горы Меру , где прежде жил его Отец Божий (Dyaus Pita – Богов Питатель).

Ведическое слово «индрАгн и — indrAgni (то есть «Indra and Agni» — Индра и Агни) в Риг-Веде (RV.) переводится — «мороз», «снег».

Гора Меру (корень -mr), в Риг-Веде представлена, как священная гора, обитель верховных Богов. Высота горы Меру — 450000 км., она расположена на Северном полюсе, в центре Земли и является Пупом земли (гр. Омвал). Меру одно звучно с русским словом Мир, которое означает и Мир Вселенной, и Мир (согласие и справедливость) рода людского — Меру Добра и Зла — Равновесие сил в природе.

В представлении ариев золотая гора Меру- Символ Полярной Отчизны, окружена семью небесами, отсюда выражение «быть на 7 небе», то есть «жить в счастье» . От слова Меру-(mr) происходит — Памир («Крыша мира»), немецком языке — Meer — «море», в русском фольклоре — Море-Океан. Звуковая основа египетского слова «пирамида» -mr, тождественно названию священной горы Меру в Риг-Веде. Древнерусское название пирамиды — «мар»- происходит от корня -mr, горы Меру.

На датском острове Лолланд, близ города Кобелев, обнаружен ритуальный бронзовый амулет, в виде скипетра (ваджры) викинга, относящийся к 10 веку. На амулете начертана руническая надпись «Hmar …», которую англоязычные исследователи читают, как «hammer» — «это молоток». Наивно считать, что на 1100-летнем амулете записано ритуальное, «магическое» слово «молоток».

В ведическом санскрите, от которого происходят все индоевропейские языки, корень -mr лежит в основе слова mRti — «смерть, умирать» и mara — «мир смерти» т.е. земля-Духовный цент, гора и «могила праотца» Адама. Сюда, согласно преданиям, Ной вывез тело (или прах) первого человека Адама, здесь «покоятся забытые предки всех арийских и до-арийских племён (Иафета, Сима и Хама), где вечно живут в счастье» .

Воинственный бог грома викингов Тор , появляется в скандинавской мифологии с молотом (Mjolnir), защищающий небесную ГОРУ — крепость богов Асгард. было единственным именем египетским фараонов. Викинги в 10 веке носили амулет, молот Тора (torshammere) для защиты вместе с христианскими крестами, которые обеспечивали им двойную защиту.

В Риг-Веде говорится, что Мудрец Нарада

просит бога ветра Ваю разрушить гору Меру. Целый год выл ветер Ваю

, дул с удвоенной силой, но ему удалось лишь свалить макушку горы Меру, которая упала в океан, где образовался остров Ланка (др.-инд. Lanka) (Цейлон).

Ваю (др.-инд. Vay , — ветер, воздух, рождённый двумя мирами (РВ VII 90, 3), заполняет воздушное пространство (X 65, 1-2). Ваю появляется утром на сияющей колеснице, рядом с Индрой, у него 1000 глаз, он быстр, как мысль, касается неба.

Вата (др.-инд. Vata — ветер) — бог ветра и бури. Устойчивые словосочетания в русском языке «ветер веет, ветер воет», возможно, происходят от корней слов ведического санскрита — Вата Ваю – Vata Vay .

В Риг-Веде Индра — божество Войны, он рождён для победоносных битв, он разъезжает на колеснице, запряжённой белыми конями, он вооружён алмазным скипетром Ваджра – Vajra —

копьё, лук и стрелы, его

С помощью священной «живой или мёртвой» воды, Индра мог воскресить природу и погибших в бою солдат. Считалось, что умершие воины уходят после смерти к нему на небо, где живут без печали, боли или страха.

«Алмазный скипетр» (Ваджра) бога Индры – это , который Индра держит в правой руке, оба конца скипетра напоминают, возвышающуюся над миром гору Меру.

Скипетр — символ власти, используется в религиозных церемониях многих религий мира (тибетский лама и др.), а также, используется, как атрибут царской власти.

Позднее скипетр Индры превращается в разящее колесо — двойная Ваджра , как символ огня две палочки богини Агни перекрещены и окружены колесом — коло (символ Солнца, Времени), олицетворяют власть над всем пространством мира.

Индра — вождь военной дружины, ему помогают другие боги – Агни (Огонь), Вишну (в славянской мифологии – Вышний, Весна), Сома (Сок) – бог напиток, бог грозы – Парджанья (славянские боги Перун и Перкунья) , Маруты (Мара — богиня смерти).

Двойная Ваджра — в виде креста — оружие бога Индры.

Впервые упоминаются в «Ригведе». Маруты — сыновья Рудры (Рудый) и Дити.

В ведическом санскрите Марана — maraNa — смерть, кончина. Мара — mara — мир смерти (земля Памир). Мрти — mRti — умирать, смерть. (родственные слова в рус. яз.: мор, морока, обморок…) .

Васанта – vesanta — весна. Вишну — viṣṇu - «Вышний, вездесущий», «предвечный» один из верховных божеств, хранитель мироздания в др. инд. мифологии. (родственные слова в рус. яз.: Весна, вешний, Вышний, Всевышний)

История религий Востока Васильев Леонид Сергеевич

Боги Ригведы (пантеон вед)

Боги Ригведы (пантеон вед)

Каким же богам молились, точнее, приносили жертвы арии древней Индии? Старейшим из них, хотя и не самым популярным и могущественным, был Дьяус, бог неба, отец богов, аналогичный по статусу и имени не только древнегреческому Зевсу, но и латинскому понятию «бог» (Дьяус – Зевс – Деос – Тео). Он и его жена, богиня земли Притхиви, считались прародителями мира, богов и людей.

Центральной и наиболее популярной фигурой ведического пантеона был их первенец Индра, бог тепла и света, дождя и бури, мудрец и воин, повелитель вселенной, гроза демонов, универсальный владыка. Воспеванию его доблестей и деяний посвящены 250 гимнов Ригведы.

Очень известным и почитаемым ведическим богом был Агни, бог Огня – как жертвенного пламени, так и домашнего очага. Агни считался покровителем семьи и дома, дарителем счастья и здорового потомства, кем-то вроде посредника между землей и небом, людьми и богами. Молодой благожелательный Агни был всеми любим. Почти 200 гимнов Ригведы посвящены этому богу.

Важное место в ведическом пантеоне занимал Сома, бог опьяняющего напитка, необходимого для церемонии жертвоприношения. Как напитку, так и богу приписывали чудодейственную сверхъестественную силу. Такую же силу приписывали арии и некоторым другим богам, менее широко представленным в Ригведе, но также обладавшим немалым могуществом. Среди них – бог солнца Сурья, божества Митра (бог Света и Дня) и Варуна (бог Ночи, хранитель вечного порядка, знающий все обо всех, наказывающий виновных и прощающий покаявшихся), бог Рудра (покровитель ветра и разрушительных сил, а также владыка лечебных трав, патрон исцелителей). Менее известными и почитаемыми были жены богов, чаще именовавшиеся по мужу (Индрани, Вару-нани, Агнайи). Лишь немногие из богинь (Ушас, Сарасвати, мать вед Вач) играли самостоятельную роль в пантеоне.

У ариев, как и у древних греков, кроме полных богов были и полубоги, из которых наиболее известны апсары – вариант греческих нимф. Апсары соблазняли богов и героев, но более и охотнее всего – аскетов-отшельников, которые, «впав в грех», теряли тем самым приписываемую им сверхъестественную силу, власть в мире богов. Среди полубогов и героев арии выделяли также небесных певцов (гандхарвов), танцовщиков, часто принимавших хорошо известный по греческой мифологии облик кентавров (полулюдей-полулошадей).

Из книги Занимательная Греция автора Гаспаров Михаил ЛеоновичБоги свои и боги чужие Когда греков спрашивали: «Кто ваш бог?», они отвечали: «Богов у нас много». Когда спрашивали: «А кто главный?», они отвечали: «Двенадцать олимпийцев: Гестия, Гера, Гермес, Деметра, Арес, Артемида, Зевс, Афродита, Гефест, Аполлон, Посейдон и Афина». Список

Из книги Древний Шумер. Очерки культуры автора Емельянов Владимир ВладимировичПантеон и календарь Любая религия - прежде всего вера в загробную жизнь предков и в силы внешнего мира, первичные по отношению к человеческому обществу. Человек знает, что не сам он себя рожал и тем более не сам устанавливал законы, по которым живет весь его род. Попадая в

Из книги Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу автора Сонькин Виктор Валентинович Из книги Боги майя [День, когда явились боги] автора Дэникен Эрих фонЭрих фон Дэникен БОГИ МАЙЯ [День, когда явились боги]

Из книги Алхимия автора Рабинович Вадим Львович автора Васильев Леонид СергеевичВсекитайский пантеон Система богов, ритуалов и культов в рамках гигантской структуры религиозного синкретизма была сложной и многоярусной. На высшем ее ярусе находились общегосударственные культы Неба и Земли, отправлявшиеся в их полном объеме лишь самим императором в

Из книги История религий Востока автора Васильев Леонид СергеевичПантеон ламаизма Мир будд и бодисатв, святых и героев, ставший весьма многонаселенным уже в буддизме Махаяны, продолжал расти и упорядочиваться в ламаизме. Иерархия всех этих божественных персон сложна и запутанна. Возглавляют ее и выше всего почитаются некоторые будды

Из книги Величие Вавилона. История древней цивилизации Междуречья автора Саггс ГенриПантеон Во главе пантеона в течение трех тысячелетий существования шумеро-аккадской религии стоял бог Ану (шумерский Ан). Это была довольно-таки мрачная фигура. Его основной характеристикой была царственность, и в первую очередь от него человечество и отдельные

Из книги Тайны египетских пирамид автора Попов АлександрБоги, просто боги… Откроем Книгу мертвых и найдем в гимне и молениях Осирису следующие слова: «Приветствую тебя, о повелитель звездно-подобных божеств в Анну и небесных существ в Кхер-аха».Заметьте, существовало четкое разделение высших особей на божеств и просто

Из книги 100 знаменитых памятников архитектуры автора Пернатьев Юрий СергеевичРимский Пантеон Свой Пантеон римляне называли «храмом всех богов», поскольку считали это грандиозное сооружение посвящением всему Космосу, всей Вселенной, а стало быть, и вечности, постоянно живущей будущностью. Первый камень в фундамент святилища был заложен еще при

Из книги Крестовый поход на Русь автора Бредис Михаил АлексеевичПантеон Пантеон балтских богов был довольно разнообразен, но основные божества, почитавшиеся всеми балтами выделить несложно. Отмечают наличие некоего высшего божества, Бога Богов, которого обычно называли просто Бог (лат. Dievs) или Верховный Бог (лит. Anadievas). Он считался

Из книги Космические тайны курганов автора Шилов Юрий АлексеевичОСНОВНОЙ МИФ "РИГВЕДЫ" "Ригведа" бессюжетна, насколько может быть бессюжетным собрание гимнов.Ее мифологическая система проступает сквозь упоминания различных божеств и представляет собой сложнейшие напластования: хронологические, племенные, культурные. К тому же

Из книги Очерки по истории архитектуры Т.2 автора Брунов Николай ИвановичПантеон Важным этапом всего этого процесса является построенный Адрианом в 115–126 годах Пантеон (рис. 220–228). Уже то, что это здание - с известной точки зрения вершина римской архитектуры - является храмом, можно объяснить только из растущего в Риме религиозного движения.

Из книги Русские землепроходцы – слава и гордость Руси автора Глазырин Максим ЮрьевичПантеон героев 1989 год. На здании Пантеона героев, посвященном памяти погибших в Чакской войне, справа от входа в 1989 году установлена бронзовая доска с православным крестом. На ней выгравированы имена 6 (шести) русских героев, погибших в Чакской войне, бессмертных в нашей

Из книги Всеобщая история религий мира автора Карамазов Вольдемар ДаниловичСлавянский пантеон: боги, духи, демоны Не вызывает сомнения, что славяне в конце языческого периода, как и другие индоевропейские народы, поднялись от низшей ступени демонологии, связанной с магией, к высшим формам религии. Однако достоверно об этом известно очень мало.

Из книги Сравнительное богословие. Книга 2 автора Коллектив авторовБог и древнерусский пантеон Ещё в глубокую прарусскую эпоху в религиозном обиходе и языке существовало общее понятие бог. Сравнительное изучение древнерусского бог и родственных слов из других индоевропейских языков (санскрит - bhagah - «податель, господин»; персидский

Вторая половина 20 века ознаменовалась возрождением ведической культуры и ее проникновением в западные страны. Это стало происходить по причине популяризации трудов Рериха и Блаватской. Также это связано с распространением учений, берущих начало в ведах.

Верховный бог

Бог в имеет собирательный образ. В отличие от других религиозных культур, в ведах четко говорится о том, кто такой Бог и какие проявления он имеет.

Первое, самое доступное для понимания проявление — Абсолют. Это совокупность всего сущего. Того, что можно видеть при помощи чувств и того, что не проявлено. На санскрите это божественное выражение называется Брахманом.

Второе проявление — это сверхдуша или сверхсознание. На санскрите называется параматма, что в переводе означает Высшая душа. Согласно писаниям, сверхсознание действует в мире материи и входит в каждый атом. Сердце каждого живого существа пронизывает это божественное сознание. Поэтому существует афоризм о том, что Бог в сердце человека и, чтобы обрести Его, нужно заглянуть внутрь.

Третье проявление Божественного сознания — это Его личностное выражение. Верховный Господь. В этом облике Абсолют наслаждается, являя миру множество удивительных и прекрасных игр. Священные писания говорят, что личностным проявлениям Абсолюта нет числа, подобно волнам на поверхности океана.

Божественные инкарнации

В ведической литературе описывают несколько воплощений Верховного повелителя в мире материи. Каждое воплощение Его имело определенные цели и гармонично вписывалось в план божественной игры. Вот некоторые из них:

Краткое описание творения мира

Литература Вед рассказывает, что за пределами мира материи лежит, простирающаяся в бесконечность, духовная реальность, где нет ни тлена, ни смерти. На санскрите этот трансцендентный мир называют Вайкунтха — место, где нет тревог. Время не действует на здешних жителей - они вечно прекрасны и юны. Их каждый шаг — танец, а каждое слово — песня. Веды утверждают, что это и есть наш дом, куда стремится каждая душа.

Основная характеристика живых существ духовного мира — полное бескорыстие. Жить для Бога и для других — вот смысл их существования.

Но как быть с теми, кто хочет жить для себя? Для них уготован мир, полный вражды и лишений - мир материи. Здесь каждый может удовлетворить свои эгоистические желания и сполна ощутить их последствия.

Из пор божественного тела появляются мириады материальных вселенных, предназначенных для душ, желающих жить для себя. Но чтобы эти души не остались без духовного водительства, Господь, посредством своей экспансии, входит в этот мир. И имя Его - Вишну, что значит всепроникающий. Он создает первое живое существо во вселенной — Брахму, на которого возлагает миссию творца материального мира.

Пантеон ведических богов, их имена и власть

Разберем подробнее иерархию богов, отраженную в ведических священных писаниях. Ведические боги имеют непосредственное отношение к Вишну. Они подчиняются Ему как верховному повелителю и хранителю этой вселенной.

На верхушке иерархии стоят три Вишну и Шива, которые отвечают за создание, поддержание и разрушение всего в этом мире. Также они олицетворяют непреодолимые силы: страсть, благость и невежество. Чем больше благости в жизни человека, тем он более просветлен и тем ближе он к осознанию своей божественной природы.

Более низкую ступень занимают божества, которые управляют какими-либо аспектами творения. Условно материю можно разделить на элементы: эфир, огонь, воздух, вода, земля. Комбинации этих первоэлементов служат основой для всего, что нас окружает.

В священных текстах описывается 33 миллиона ведических богов. Далеко не все они известны, но вот имена тех, кто упоминается в священных гимнах Ригведы:

- Индра - царь богов в ведической религии. Он правит небесами и всеми богами райского царства. Примечательно то, что Индра — это не имя. Это название должности. Писания говорят, что этот пост он обрел в результате своего огромного благочестия.

- Агни - бог огня в ведической религии. Он отвечает за элемент огня в нашей вселенной.

- Варуна - бог воды. Повелитель элемента воды.

- Вивасван - бог солнца.

- Кубера — хранитель несметных сокровищ. Казначей богов. Ему подчиняются множество злых духов, которых называют якши.

- Яма — бог смерти. Также его называют богом справедливости. Именно он определяет, чего заслуживает человек, после окончания своей жизни.

Бог огня

Агни — ведический бог огня, занимал одну из центральных ролей в жизни людей. Поклоняясь Господу, люди всегда первым упоминали Агни, т.к. он, олицетворяя жертвенный огонь, являлся устами Верховного повелителя. Поэтому гимны священной Ригведы начинаются с восхваления Агни.

Людей, принадлежавших арийской культуре, от рождения и до самой смерти сопровождал огонь. Все обряды того времени являли собой огненные жертвоприношения, будь то: рождение, свадьба или смерть. Говорилось, что человек, чье тело сожжено в священном огне не родится более в мире смерти.

Аюрведа также отводила ведическому богу огня важное место в здоровье людей. Считается, что элемент огня отвечает за силу мысли, а также за пищеварительные процессы. Ослабление Агни в теле человека становится причиной серьезных недомоганий.

Влияние богов на жизнь человека

В арийской культуре ведические боги олицетворяли разные аспекты жизни людей. Такая древняя наука, как астрология также рассматривала влияние богов на человеческую судьбу. Дело в том, что в ведической астрологии каждая планета имеет личностную персонификацию с определенным набором качеств.

Например, как богом Солнца является Вивасван, так и каждая планета имеет свое управляющее божество:

- Луна — Чандра;

- Меркурий — Будха;

- Венера — Шукра;

- Марс — Мангала;

- Юпитер — Гуру;

- Сатурн — Шани;

- Северный лунный узел — Раху. В западной астрологии его называют голова дракона.

- Южный лунный узел — Кету. Его называют - хвост дракона.

Все перечисленные божества также являлись ведическими богами. Всем им поклонялись с определенными целями. Гороскоп же рассматривался, как план уроков, которые должна была пройти душа, воплотившаяся в тело человека.

Негативные периоды жизни человека, связанные с влиянием определенных планет, уменьшались или устранялись при помощи ритуалов, связанных с поклонением этим божествам. Такие методы назывались упайи.

Божественная персонификация природы и ее проявлений

Упомянутые выше ведические боги имеют мужскую природу. А как насчет женских божественных проявлений?

Согласно священным преданиям у каждого божественного личностного воплощения есть спутница, которая олицетворяет женскую энергию (шакти).

Например, супругой Вишну является Лакшми - богиня удачи и процветания. Внешне она очень красива, одевается в красное. В руках держит лотос и кувшинчик с золотыми монетами. Считается, что она благоволит тому, кто поклоняется ее супругу.

Сарасвати — богиня мудрости и супруга господа Брахмы. Ей поклоняются для обретения знаний и мудрости.

Парвати — мать-природа, является вечной спутницей Шивы и имеет множество обликов. Олицетворяя природу, она бывает, как бесконечно прекрасной созидательницей, так и ужасной разрушительницей. Ее часто изображают с различным оружием и окровавленной головой в руках. По аналогии, Парвати избавляет человека, идущего по духовному пути, от привязанностей к материи.

Влияние богов на обретение смысла жизни человеком

Согласно ведическим текстам, смысл заключается в 4 целях:

- Дхарма — выполнение своего долга, через следование собственной природе.

- Артха — поддержание своего экономического благополучия.

- Кама — получение удовольствий и наслаждений.

- Мокша — освобождение из Самсары (круга рождений и смерти).

Деятельность богов ведического периода также заключается в том, чтобы обеспечить условия человеку для достижения 4 жизненных целей. Своими незримыми действиями они, когда мягко, когда грубо, подталкивают людей к пониманию, что материальный мир не является их домом и здесь всегда будут какие-то беспокойства. Так человека подводят к пониманию высшего смысла существования — обретение любви к Богу.

Ведические боги славян

Славянские веды исповедуют монотеистическую религию о том, что мир создан Единым творцом, от которого произошло все сущее.

Его называют Сварог. Сварганивший мир. Также его называют Родом. Иногда Он посылает своих сыновей для того, чтобы со временем божественный закон не был утрачен.

Ведическими богами Руси являются сыновья Сварога: Крышень, Вышень, Дажьбог, Коляда.

Согласно славянским преданиям Крышень - является небесным покровителем земных людей. В материальном мире Он воплощается для восстановления древнего знания и обучения людей религиозным ритуалам. История похождения Крышеня описывается в славянской книге Коляды.

Параллели культур

Сегодня идет много споров на тему, чьи веды более истинные. Славянские или индийские. И эти споры рождают лишь межнациональную вражду. Но если пристально рассмотреть пантеон ведических богов славян и богов индийских вед, то станет ясно, что описываются одни и те же личности:

Если смотреть непредвзято, то легко понять, что источник знания один. Вопрос лишь в том, где эти знания наиболее полно представлены.

Заключение

Нет числа божественным воплощениям и проявлениям. В разных культурах Верховный повелитель описан по-своему, но, тем не менее, принципы и законы духовного развития даны одни. Человек, возвысивший сознание, видит единую божественную природу в каждом живом существе, полагая каждого Сыном Божьим.

Люди в старину привыкали прежде всего бояться своих духов, даже милостивых, так как отсутствие божьих милостей, по сути дела, равнялось насылаемым несчастьям. Поэтому отказаться от молитв и жертвоприношений, прекратить почитание богов и навлечь этим на себя их гнев было слишком рискованно. И боги шли вместе с людьми по всем путям их кочевий. Что же из древнейших верований тех индоевропейцев, что были предками славян, взяли с собою предки индоариев?

Об этом можно судить, сопоставляя богов, доживших у славян до эпохи христианства, и богов древнеиндийского арийского пантеона. Об этом можно судить по тем описаниям и упоминаниям, которые содержатся в Ригведе и других Ведах.

Считают, что Ригведа создавалась арьями на протяжении длительного времени, т. е. она является сборником гимнов, в числе которых есть такие, которые возникли в неведомо давние времена, и такие, которые были сложены уже на индийской земле. У нас тоже верили, что вся земля погибнет в огне.

Бог-разрущитель Шива является в столпе небесного огня. Индийская картинкаУже упоминалось, что некоторые боги ведического пантеона, пройдя длинный путь изменений и развития в условиях Индии, дожили до наших дней в своих именах, а в приписываемых им функциях донесли до нас отпечатки глубокой старины (некоторых вытеснили боги местного доарийского населения, и они постепенно забылись народом Индии).

Снимая и счищая со слов позднейшие напластования, можно попытаться заглянуть в их сердцевину, добраться до разветвления их корней и до тех источников, которые питали их в глубине тысячелетий. Что общего или сходного можно найти в славянских или, сознательно сузив это понятие, древнерусских богах и богах древнеиндийских? И можно ли вообще найти хоть что-нибудь сходное или общее в чертах мифологических представлений, в верованиях и обрядах?

Есть основания думать, что да, можно.

Неравномерность исторического развития народов-носителей древних индоевропейских языков и крайне недостаточная изученность этого вопроса позволяют пока говорить только о тех или иных фактах, которые реально существовали в этих языках на различных ступенях их развития. Выбираем совершенно сознательно древнерусский язык и санскрит. Напомним, что эпический санскрит, на котором написана великая поэма «Махабхарата», как и другие формы санскрита: классический санскрит – язык классической литературы Древней Индии – и ведический санскрит – язык Вед, самых древних литературных памятников страны, является одним из наиболее богатых и развитых языков обширной индоевропейской семьи. И одним из самых древних, как и древнеславянский, о котором известный языковед А. Мейе сказал, что он продолжает «без какого-либо перерыва развитие общеиндоевропейского языка; в нем нельзя заметить тех внезапных изменений, которые придают столь характерный вид языкам греческому, италийским (особенно латинскому), кельтским, германским. Славянский язык – это индоевропейский язык, в целом сохранивший архаический тип».

«Бог». «Небо». «Небеса». Это понятия, которые издревле воспринимаются людьми во взаимной связи. «Бхaга». «Нaбха». «Набхaса». Это те же слова на санскрите. С тем же значением, с тем же смыслом и почти с тем же звучанием.

В науке высказывались предположения, что и имя славянского бога Сварога сопоставимо с другим, санскритским названием неба – «свaрга». Возможно, что и имена других богов «пантеона Владимира», или «Киевского пантеона», могут быть найдены в этом языке. Обратимся к некоторым примерам, хотя бы в порядке предположения.

Был у наших предков бог Перун, повелитель грозы и громов, бог небесных явлений, тот, которого Владимир велел поставить «вне двора теремного» над Днепром на вершине холма и которого затем, в дни крещения Руси, волоком поволокли вниз и ввергли в воды реки. Кто знает, сколько времени поклонялись ему предки славян до того, как он стал упоминаться в летописях. Но в Ведах описывается бог Вaруна (произносится и Вaрун), тоже владыка неба, а также небесных и земных вод, брат огня. Его считают и хранителем западных областей Земли – не значит ли все это, что, возможно, оттуда он пришел с арьями в Индию, что там, на далекой прародине арийских племен, он и Перун были некогда одним божеством и назывались одинаково? И хочется здесь вспомнить о том, что в болгарском и сербском языках есть мужское имя Парун и женское Паруна. Очень слабо исследован вопрос этих древнейших связей.

А имя славянского Стрибога, которого считали богом ветра, атмосферных явлений и открытых пространств, имеет корень «стри», означающий на санскрите «простирать», «распространять», «расширять». От этого же корня с приставкой «пра» образуется в санскрите и слово «прастaра» (в переводе на русский язык «простор»).

Привлекательной является и возможность вспомнить о том, что имя древнеарийского бога Индры и в наше время существует в славянских языках как одно из мужских имен (в чешском, например). В древнерусских же преданиях встречаем мы повествования о подземном дивном звере Индрике, или Индре, который запирал и отпирал источники вод, регулировал течение рек. Именно эту же функцию приписывали арьи своему Индре, говоря, что от его воли зависят разливы или высыхания рек. Славяне начали имя Индры, владыки весеннего разлива рек, связывать с образом зверя, очевидно, лишь после того, как стали натыкаться в обвалах речных северных берегов на мамонтов, сохранившихся в слоях вечной мерзлоты. Давние представления о каком-то боге, дарующем воду из земли, приобрели после этих находок определенную конкретность, и в летописи уже попал Индра-зверь. В словаре В. Даля (т. 2.) приводятся такие слова из русской песни: «А у нас Индрик-зверь всем зверям отец». Песни с упоминанием его имени до сих пор живы в нашем народе.

Сурья, бог Солнца. Храм в Конараке. XIII в.

Сурья, бог Солнца. Храм в Конараке. XIII в.

Бога-Солнце славяне одаривали разными именами: Купала, Ярило, Хоре. Обращаясь к индо-арийским языкам, мы встречаемся с такими возможностями истолкования значения этих имен:

а) Купала. Праздник его у славян приходится на день летнего солнцеворота. Его имя соотносится с санскритским корнем «куп» – «светить, сиять» и является именем солнца.

б) В основе имени «Ярило(а)» лежит корень «яр», который в ряде индо-арийских языков и сегодня образует слова, означающие ярость, страстность, любовное исступление или горение. Все эти понятия без труда тоже связываются в нашем сознании с образом Солнца, особенно весеннего Солнца, и с представлениями, роднящими страсть с яростью и яркостью. Имя-эпитет Ярило является одним из самых впечатляющих и поэтических имен Солнца в наших народных песнях и преданиях.

И наконец: в) Имени Хоре можно найти соответствие в санскритском слове «хaрас» («хара, хари»), которое означает «огонь», «пламя», «наполненность энергией» и употребляется в Индии вплоть до наших дней в качестве синонима самого понятия «бог». А может быть, Харас соотносится с «кхaла», что в санскрите значит «солнце», а в русском звучит как «коло» («коловрат»).

И много таких поразительных аналогий в древнем (и современном) русском языке и санскрите (как и современных индо-арийских языках). Завершая этот очень краткий обзор сопоставлений имен древнеславянских и древнеиндийских божеств, не могу умолчать еще об одном старорусском боге, игравшем в мифологических представлениях наших предков очень большую роль. Это – грозный и властный Род, творец мира, даритель жизни, повелитель неба и молний. Имя его в славянских языках толкуется по-разному, с ним связываются такие слова, как «красный», «сияющий», «сверкающий», причем ведь «красный» – то же самое, что и «родрый», «рудый», «рдяный», а в санскрите – «рудхuра». В санскрите же имеется корень «рудх», означающий «быть красным». С ним можно соотнести и наше древнерусское «руда» в смысле «кровь».

Вместе с тем в мифологии древних арьев видное место занимал бог, носивший имя Рyдры. Его имя переводится как «благостный», «бог гроз», «могучий», «рычащий», т. е. почти так же, как имя славянского Рода. К тому же в санскрите к корню «рудх» возводится и ряд слов со значением «сверкающий», что напоминает нам о вероятном родстве Рода с Рудрой и в области представлений о них, как о богах гроз, молний, огня. И мы имеем, таким образом, основание предполагать, что у древних предков арьев и славян это был единый образ бога-творца, бога-подателя жизни и разрушителя.

Древний корень «рд» соотносится со многими производными, такими, как «руда» – кровь, а также связанными с этим словами «родить, родство и др.». Эти слова в их широком составе указывают на оплодотворение, на размножение членов рода, т. е. кровной родни. Рудра – это тоже бог-оплодотворитель (это арийское имя доарийского Шивы).

Итак, в санскрите и древнеиндийских мифах мы находим то отзвуки имен многих и многих персонажей древнерусского язычества, то сходные описания их облика и деяний, то предания о том, как они, придя на индийскую землю, вступали в бой с местными богами, иногда побеждая их, а иногда отступая перед их силой.

Во всем этом отражаются картины далекой забытой истории, которые не сохранила ни память народа, ни его литература. Нет и археологических памятников, которые послужили бы подтверждением того или иного предположения о религиозной жизни наших предков той эпохи. Стоят в наших южных степях каменные бабы, называемые скифскими, но нет у науки твердых доказательств, что их ставили именно скифы. Судя по упоминаниям в русских летописях, славянские идолы изготовлялись и из камня, и из дерева, а иногда к деревянному туловищу их приделывали металлические головы. Так, у Перуна в Киеве была серебряная голова с золотыми усами. В Ведах тоже нет четких описаний идолов древних арьев. Возможно, и их делали из дерева, и поэтому в климатических условиях Индии они не могли сохраниться до нашего времени.

Судя по ведической литературе, арьи изготовляли из дерева всевозможные предметы, в том числе разную утварь и культовый инвентарь. Мне, например, в городе Пуне, в Институте ведической культуры показывали вещи, которые сотрудники института воспроизводят, придерживаясь описаний, сохранившихся в Ведах, и я с удовольствием увидела деревянные ложки, ковши и поварешки, которые ничем не отличаются от наших, известных каждому русскому человеку ложек, ковшей и поварешек. Индийцы только никак не могли понять, зачем на конце ручек у поварешек делается крючок, и когда я повесила эту ложку на веревку, как в наших деревнях, они вздохнули с облегчением. Видела я и серебряные головы, которые отливают в память святых и в день поминовения ставят на могилы и украшают. Возможно, раньше такие головы приделывались к деревянным туловищам идолов? Определенного ответа на этот вопрос нет.

Заканчивая этот раздел, следует указать, что не знающие санскрита авторы публицистических работ о славянском язычестве иногда возводят слова «Сварог» и «сварга» к корню «врг», полагая, что буква «с» играет роль приставки (производя от этого корня такие слова, как «свергать» и др.). Они таким образом проходят мимо основного определения небесного света: «свар» – «сверкать, сиять», уводя читателя в сторону от указания на истинную суть бога Сварога и санскритского слова «сварга» – «небо».

Равным образом несопоставимы и часто встречающиеся указания на сближение богини Сивы и бога Шивы. Фонетическое схождение этих двух слов не приводит к их смысловому соответствию. Богиня Сива не является совпадением с богом Шивой: в русском языке, как и в санскрите, наблюдается чередование звуков «с» и «ш». Часто встречающееся написание имени Шивы как Сива означает только определение цвета этого темноликого доарийского бога Индии как «сивый», «цвета ртути», данное светлокожими арьями этому новому для них, встреченному в Индии богу.

Таким же заблуждением является и утверждение Н.К. Рериха, что приобретенное им под Петербургом имение под названием Извара было как бы пророческим указанием на то, что он будет приведен судьбой в Индию, где встретится с верой в бога Ишвару, что является одним из имен бога Шивы. На деле же слово «извара» означает по-молдавски «колодец» и не несет в себе пророческого предсказания. Подобных заблуждений в толковании мифологических терминов встречается в нашей литературе, к сожалению, очень много.

Сравнивая культуры предков арьев и славян, нам не надо привязывать себя только к формам языков, какими бы важными ни были эти свидетельства. Ведь к неизведанно древним эпохам восходят и верования людей, их представления о вселенной, о силах, управляющих жизнью и смертью, о природе. Как и у всех народов Земли, здесь были свои боги, соответствовавшие этим представлениям, являвшиеся как бы их образными воплощениями. Восточные славяне были язычниками вплоть до проникновения на Русь христианства в Х веке н. э., и в ряду их главных богов обнаруживаются и такие, которые были по своему облику и значению близки богам арьев. И если христианство у нас вытеснило в основном (но не во всем) старую веру, то арьи задолго до этого унесли с собой некоторых из тех богов, которым поклонялись и предки славян. И до сих пор в Индии люди поклоняются им или же знают, осмысляют их суть, а поэтому ученые могут располагать не только литературным материалом, исследуя проблемы древних религий, но и живущие доныне проявления их. Книга о язычестве славян – это общинная повесть, которая читается с неослабевающим интересом. Но мало написано о сходстве религий арийских и славянско-языческих.

Попытки сравнивать это язычество с религией арьев делались уже с начала XIX века, и русские ученые нашли много черт, позволяющих с полным правом проводить такие сопоставления. Возьмем, к примеру, праздники. И даже хотя бы один из них – переход весны в лето, когда великое светило Солнце начинает входить в полную силу, столь важную для всего цикла сельскохозяйственных работ, да и всей жизни природы в целом. Это особенно яркие даты в календарях многих народов, но славяне и арьи (как и в современной Индии) отмечают его в такой манере, которая сближает оба этих этнических массива как память о давних, вероятно, крайне близких или сходных (если не общих) обычаях.

Этот древнейший праздник весны вошел в христианство как Пасха, а с ним вошли и ритуалы многотысячелетней давности, магические ритуалы, призванные влиять прежде всего на плодородие, на размножение людей и скота, на цветение природы, которая к осени одарит людей урожаем плодов и злаков.

Что является, по давним убеждениям человека, носителем и хранителем его жизни? Кровь. Цвет крови – цвет жизни. Символ крови – красный цвет. Наглядным примером первопоявления жизни выступает яйцо. А яйцо, окрашенное в красный цвет, должно было служить сильнейшим заклинанием, укрепляющим силы жизни и взывающим к ее возрождению. Не одно тысячелетие должно было уйти на то, чтобы опыт людей, итог их наблюдений за жизненными циклами привел к такой схеме, простой и вместе с тем сложной по своему содержанию.

И вот наступает Праздник Весны и люди вспоминают о накопленном опыте своих предков. Как готовятся на наших землях к празднику Пасхи – известно всем. Прежде всего красят куриные яйца (преимущественно в красный цвет) и в Светлый день дарят их другу с наилучшими пожеланиями, в которых хранятся следы древних жизненно важных заклинаний: «Да рождаются детеныши у всего живого! Да цветут и опыляются растения! Да не померкнет солнце!» А еще с такой же магической, заклинательной целью издревле принято готовить праздничную еду – сдобные выпечки (символ урожая зерновых) и сладкие блюда из молочных продуктов (символ плодоносности скота). Все поздравляют друг друга, веселятся, ходят в гости.

Изображение женского божества… Совпадает обрядовое положение рук женщины.

Изображение женского божества… Совпадает обрядовое положение рук женщины.

а-в) Вышивка. Русский Север.

г) Рисунок на ритуальном сосуде. Индия

д-е) Вышивка. Сев. Индия

А что в Индии? Есть ли сходство в обычаях, которые складывались на землях близких или общих у наших прапрапредков? И если да, то это будет служить еще одним подтверждением их давней-давней близости, а значит, и древних корней славянства.

Да, в Индии тоже отмечают сходный праздник, именуемый Холи. Это веселый День Весны, в который, как уже сказано выше, без меры и счета используют краски. И прежде всего красную. Но не куриные яйца подвергаются окрашиванию, а сами люди.

И нигде больше на этих землях между «нами и ними» нет такого способа проведения праздника весны, хотя в день мусульманского праздника нового года, Навруза (21 марта), тоже прослеживаются древние обычаи приготовления ритуально-заклинательных блюд – но без применения красок. Это не поддается прямому сравнению ни с нашей Пасхой, ни с индийским Холи, хотя в целом и восходит к общечеловеческим проявлениям культа Солнца.

Примеров сходства или даже одинаковости обычаев и ритуалов у славян и арьев много, и этому надо посвятить отдельную работу, так как писали об этом слишком мало.

Читатель спросит – ну а боги? Тут-то что-нибудь общее есть? Да, есть, и немало. Мы здесь говорим в основном об арктической теории, но ведь многие ученые из разных стран «приближают» предков арьев к периоду IV–II тысячелетий до н. э., считая, что территорией формирования арьев (индоарийцев) как исторического единства были только лесная и лесостепная зоны к северу от Черного и Каспийского морей и в Приуралье. Вопрос о том, где это единство начало оформляться, остается при этом открытым, но почти всеми признается, что именно с этих земель группы арьев двинулись в сторону Индии и Ирана. Это доказано и с этим нельзя не согласиться, хотя, видимо, все же следует отнести начало складывания этого единства к гораздо более глубокой древности и отодвинуть к северу.

В период же, предшествующий отделению арьев и их уходу, на указанных землях сложилось не только известное культурное единообразие, но и больше того – культовое единство, как четко определяет эти связи известный наш археолог Н.Я. Мерперт. И несмотря на то что после разделения групп народов религиозные представления развиваются у каждого из них по-разному, они опираются все же на общие предшествующие традиции. Вот сюда и уходят корни современного сходства. Это «по-разному» особенно ярко выразилось у арьев, так как, придя в Индию, они смешивались там с местными племенами, воспринимая их культы, создав огромный совместный круг богов новой обобщенной религии – индуизма и так называемую ведическую культуру. Но не затерялись в их числе принесенные с собою древние боги, а скорее наоборот: многие из них заняли в пантеоне ведущие места.

И это были боги – мужчины в отличие от богинь, царивших во многих культах народов Индии доарийского периода. И в этом ряду богов мы ищем и находим языческих славянских богов или четкие их следы, как уже описано выше.

В круг языческих богов, доживших до христианства, в так называемый пантеон князя Владимира, или киевский пантеон, входили божества, имена которых тоже можно разъяснять или даже расшифровывать через санскрит, вероятно, близкие славянам арьи знали и этих богов.

А вот и еще одна возможная ниточка связи: язычники поклонялись некоему божеству под именем Мокошь. Многие пытались разъяснить его, но каждый по-своему, и даже пол этого объекта почитания до сих пор не установлен. А если и тут начнем искать общие корни или сближающие аналоги, то найдем в санскрите корень «муч, моч, мок» – мочить, мокнуть, истекать. В древнеиндийской религиозной философии есть и такое понятие, как «мокша» – истекание души из тела, освобождение ее от плоти. Этот термин определяет смерть. Мокошь – не было ли это божество, символизирующее смерть или, может быть, даже насылающее ее? И не его (ее) ли молили об отвращении гнева, принося ему (ей) жертвы в стремлении сохранить жизнь?

В завершении этих сопоставлений, необходимость углубления и продления которых давно назрела, вспомним еще лишь один пример. Мы знаем, что капищем назывались у славян места поклонения идолам, а вот как назывался сам идол – не знаем. Заглянув в санскритские словари, встретим там слово «капа», означающее «группу богов». Нам думается, что напрашивающееся сравнение даже не потребует глубокого аналитического разбора и разъяснения.

ОПЫТ СОПОСТАВЛЕНИЯ СЛАВЯНСКИХ И ИНДОАРИЙСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ И МАГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Восточнославянские языки

Берегиня – добрый дух, охранитель.

Ведать – знать.

Велес, Волос – высокочтимый «скотий бог», бог богатства. Возможно, его культ возник еще на севере как культ медведя, хозяина лесных зверей.

Вила – некий древнейший дух (точное определение невосстановимо). Иногда вил считают близкими русалкам. Иногда добрыми, иногда – злыми. Судя по терминам арьев, вилы были близки силам зла.

Волот – былинный богатырь, носитель непреодолимой силы.

Дажьбог – солнце: «солнце царь… еже есть дажь-богъ». Трактовка «Дажъ-бог» как «Дай-бог» признается неверной.

Диви, Дивья – богиня. Диво – диво, чудо.

Жива – богиня-подательница, мать жизни и здоровья;

Живот – жизнь.

Идол – изображение бога как объект поклонения жизни.

Индрок, Индрик, Индра – мифическое существо, освобождающее реки из плена (замерзания?); зверь, живущий под землей и прочищающий «все ключи неточные» (Голубиная книга).

Капь, капище – место почитания идолов.

Карна (старорусск.) – птица горя, печали, плачущая о горе.

Кикимора, шишимора – злой дух, богиня смерти, чертиха, беспокоит по ночам детей, убивает их.

Кудесник, чудесник – владеющий заговорами, тайными словами, предсказатель. В. Даль: кудесы – чудеса, колдовство.

Крада – круг, кольцо вокруг погребального кургана.

Купала, Купало – божество солнца, огня. В июне самый долгий солнечный праздник Ивана Купала: жгут костры, прыгают через огонь – очищение огнем-солнцем. В. Даль: купальница – костер в поле; купа – костер. Купала (белорус.) – сноп соломы наверху купального костра. Поговорка: после купала не надо жупана – явно о «созревшем» солнце. Ночные эротические пляски – культ солнца (древняя путаница с корнем «куп» – купаться).

Лада, Ладо, Лато – богиня любви, брака, красоты. Ее праздник – до июля, до вызревания колоса. Другие имена – Латона, Лето.

Лель, Леля, Лелия – сын Лады, бог весны, молодости, любви. С его весенним праздником связаны обрядовые игры, девичьи хороводы. Его имя упоминают то в мужском, то в женском роде. Он же – Люля, Люди.

Мава, мавка – недобрый дух лесов и полей. Его сближают с русалкой. Мава обдуривает, «заводит» людей.

Макошь, Мокошь, Мокаша, Могошь – был идол в числе киевского пантеона. Упоминается то в женском, то в мужском роде. Приписываемые функции: богиня урожая, ночная пряха, покровитель (-ница) мелкого домашнего скота, дающего шерсть. Изображений не сохранилось. Б.Л. Рыбаков считает, что женские черты на одной из сторон четырехгранного Збручского идола является изображение Макоши.

Мара, Мора – богиня смерти; мор – вымирание; мора – мрак, тьма (В. Даль); морена – смерть.

Ний, Ния, Ниям – судья в аду, воздатель за грехи, мститель.

Огонь (огни) – богом не считался, но был объектом уважения и почитания. Возносились молитвы и приносились жертвы огню земному и небесному. Считался (и считается до сих пор) очищающим и благотворно воздействующим на человека огонь костра, печи, свеч и лампад. Почитался огонь погребального костра; в страхе молились огню, сжигающему строения и леса. Вплоть до XX века в деревнях добывали трением дерево о дерево «живой огонь», прося защитить от мора и других тяжких бед.

Перун – бог небесных явлений, гроз, громов. Главным днем его почитания было 20 июля (возможно, что и другие числа этого месяца), который в христианстве именовали днем Ильи-громовника. Первый бог киевского пантеона, высокочтимый и устрашающий, карал за нарушение клятвы – его именем князья скрепляли клятву.

Род – бог-осеменитель, породитель, источник жизни, покровитель процесса передачи в поколениях крови-руды как носителя жизни (родство-родить и др.). Был главнейшим богов до Перуна, «бога киевских дружин». С ним связан культ рожаниц-покровительниц женщин, детей, плодородия земных существ и растений.

Сварог – бог небесного света, отец солнца-Дажьбога.

Стрибог – бог просторов и ветра. В «Слове о полку Игореве» ветры именуются его внуками. Его идол был в числе богов киевского пантеона. Являлся одним из древнеславянских атмосферных богов.

Хорс – второй бог после Перуна в киевском пантеоне. Его признают богом солнца, производя его имя от «хоро» – круг и «коло» – кольцо, колесо; отсюда – болгарский танец по кругу «хоро», русский хоровод, а также древняя индоевропейская свастика (четырех– и восьмилучевая) – знак солнца – русский коловрат. Варианты имени Хорса: Корш, Коре, Корша, Хорос и слово «корж» – круглая выпечка.

Чур – его изображал безголовый чурбан на границах земли племени или поля. Считался охранителем собственности: «чур мое (наше)». Второе значение «бес, вражий дух, отгоняемый заклинанием „чур меня“, в эпоху христианства заклятье сопровождалось открещиванием. Чураться – бояться.

Яга – ведьма, жаждущая смерти жертвы, стремящаяся сожрать кого либо, живущая в древнем погребальном сооружении – домике на столбах, в «избушке на курьих ножках». Ездит в ступе.

Яма – могила.

Ярило – бог солнца.

Аналоги в санскрите

Бхрь – поддерживать, одаривать;бхaрана – поддерживающий.

Веда – знание.

Вaла (бала) – волос, шерсть скота;вaлин (балин) – волосатый, шерстистый; 2) бал (вал) – сохранять богатство, питать, одаривать.

Вил – скрываться, разрушать; 2) вилина – скрытно обволакивающий; 3) вилая – смерть, разрушение; 4) вайла – (от корня «вил») – живущая в ямах; 5) ваилостхана – место захоронений (букв. – вилостан).

Вaлата (балата) – носитель, проявитель большой силы, мощности.

Дакша – сияющий, жгучий бог, Солнце. Корень «даг, дах» – сжигать, производное от него «дакш» – огонь (в индоевропейских языках «г» и «ж» чередуются: даг-даж).

Дuва, Дuвья, Дuви – имена солнечной, небесной прекрасной женщины-богини; диво – чудесно рожденный, сошедший с неба.

Джив – жить, джива – жизнь; дживату – жизнь, дживата – живой.

Ид – принесение жертвы, молитва; ида – призываемый молитвой; идас – объект поклонения.

Индра – бог-повелитель громов, хранитель вод, освобождающий их от демона, который их сковывает (видимо, это память о замерзающих реках севера).

Кaпа – название группы богов (воображаемой или изображаемой).

Карунa – сожаление, сострадание горю.

Шишумара – злой дух, убивающий по ночам детей; смерть детей.

Куд – говорить обиняком, не соответствующее действительности; чуд – помогать в достижении желаемого, добиваться (для другого).

Кранд – оплакивать; кранда – плач, горестное рыдание.

Куп – светить, сиять, быть ярым, возбужденным (по смыслу – солнце); возможен и вариант: ку – земля; купапа – солнце; купати – супруг земли (солнце?); купала – возможное словосочетание «охранитель земли» (солнце) по модели «гопала – хранитель стад».

Лад – играть, веселиться, желать; лата – обладающая красотой; женщина; стройная женщина; имя небесной красавицы.

Лuла – 1) хороводные игры девушек, посвященные любви юного бога-пастуха Кришны; 2) народные спектакли, связанные с молодыми героями эпоса – Кришной и Рамой; лал – играть, танцевать;лалaна – радостный, любимый; лелья – прижимание, слияние.

Мавь – связывать, запутывать.

Мoкша – освобождение души от тела, истечение ее (от корня «муч-моч» – изливать), т. е. смерть, мокш – быть гневным, мокшака – освобождающий, развязывающий связи (пряха, истончающая и рвущая нить жизни?). Макха в Ригведе «имя мифического существа; жертвоприношение (есть много терминов в санскрите, связанных с этим обрядом и произведенных от корня «муч» в его значении «убивать, отпускать, истекать»).

Мaра, мрьтью – смерть; марана – умирание.

Ниям – властвовать, запрещать, следить за нарушением предписания (религий), контролировать; нию – связывать.

Агни – бог огня небесного и земного. Почитается огонь как сжигатель приносимых богам жертв, а также – тел умерших. Высоко чтут огонь свадебного костра, очага. Возжигают ритуальные светильники. Для многих обрядов добывают трением деревянных брусков «живой огонь». Переносят огонь очага в новый дом.

Вaруна – владыка атмосферных вод, гроз (позднее – океанов), держатель неба и земли, хранитель бессмертия, каратель за ложь и грехи; словом «варуна» определяется клятва воинов над оружием; варуни – западный.

Рyдра – бог осеменитель, даритель жизни, всевластное божество арьев, культ которого в Индии слился с культом аналогичного ему бога Шивы. Описывается как красно-бурый бог, что говорит о связи его имени с исходным корнем «рд» – рудый, родрый, рдяный, цвет крови-руды; рудхира – кровавый.

Сварга – небо, небесное сиянье (от корня свар – сверкать).

Стрь – глагольный корень со значением «распространять, охватывать, покрывать»; с приставкой «пра» значит «простираться», откуда образуется и слово прастара – простор.

Кхaла – солнце; гол – солнечный шар; гола – круг, сфера (все три значения сближаются с «коло», со словом, видимо, более древним, чем «хоро»); коло-врат: слог «врат» связан в санскрите с «врьт» – вращаться, катиться, и «врата» – правильный, регулярный ход жизни, практики.

Чур – воровать, брать себе; второе значение – заставить исчезнуть (раствориться), избавиться.

Яга-яджна – жертва (Риг-веда); ступа – погребальное сооружение, гроб.

Яма – бог царства мертвых; конец.

Яр (в индоарийских языках) – страстный, горячий, пылкий.

Спросим себя: в других областях культуры тоже можно обнаружить общие или сходные моменты? Что могло сохраниться от древних эпох? Что менее другого подвергалось влияниям меняющейся жизни? Да, можно обнаружить такие моменты, например в народном искусстве.

В деревнях и городах, на наших рынках и выставках для нас и иностранцев показывают и продают самые разные глиняные фигурки и игрушки: и самые примитивные свистульки и довольно сложные по форме многофигурные композиции. Диапазон этих изделий очень широк. От Архангельска и Вологодской области до юга Украины, как и дальше на восток – всюду их делали деревенские гончары или просто «бабки-непрофессионалки» (лепя их не только из глины, но и из теста). Все они воспринимали свое уменье от предков и передавали его потомкам. И мало что менялось в облике и раскраске этих фигурок с незапамятных времен.

А с каких незапамятных времен? Вот тут снова можно подумать о возможности сопоставления с индоарийской народной мелкой скульптурой. Материалы наших археологических раскопок дают нам очень древние образцы обожженных глиняных фигурок. Но раскраска на них, как правило, не сохранилась, да и доходят они до нас обычно в осколках и обломках, не подвергавшиеся обжигу и совсем рассыпались, растворились в земле, и мы уже никогда не узнаем, какими они были.

В поисках подтверждения их древности взглянем еще раз в сторону Индии. В этой «стране устойчивых традиций» нерушимо дошло до современности мастерство народных ремесленников из глубины тысячелетий. От прадеда к деду, от деда к отцу – сыну – внуку – правнуку век за веком передавалось умение работать, знание и навыки производства. И несмотря на естественноисторический рост производительных сил, эти навыки во многом сохранились, как у славян, почти в неизменном виде. Да ведь это же частично можно наблюдать и в нашей стране – какая-нибудь каргопольская бабуля изготовляет, «печет» своих бычков или кентавров (которых она называет «полканами») из глины и окрашивает их так, как это делали – в течение скольких веков? – ее прапрапредки. И это вполне совмещается с таким занятием высоких специалистов, как запуск космических ракет.

Бог Яма верхом на грешнике

Бог Яма верхом на грешнике

В Индии, где из-за сложившегося в глубокой древности кастового строя, когда внутри каждой касты именно профессия должна была нерушимо передаваться от поколения к поколению, эта живучесть производственных традиций оказалась особенно прочной. Поэтому-то мы и можем там встретиться сейчас с фигурками, пришедшими из той эпохи, когда арьи жили бок о бок с предками славян и культура обеих общностей племен объединялась многими общими чертами.

Следы былой близости выявляются и в других традициях, прослеживаемых в материалах и духовной культуре. Неоднократно уже публиковались данные о сходстве мотивов вышивки, издревле повторяемых при изготовлении носильных вещей, и орнаментов, встречающихся в ювелирных украшениях, в резном деревянном убранстве домов, в росписи посуды и т. п. Эти мотивы не случайны – им приписывалось магическо-заклинательное значение, они посвящались природным явлениям, служили знаковыми системами для общения с силами, неподвластными воле человека, и играли роль оберегов от неблагоприятных воздействий на дела, здоровье и жизнь.

Немалый интерес привлекают и взаимные сопоставления фольклорных произведений, и их отображения в художественной литературе.

Насколько нам известно, в трудах исследователей фольклора не было уделено должного внимания сопоставлению сюжетов таких поэм, как «Руслан и Людмила» и «Рамаяна» – великий памятник индийского эпоса, переведенный в Индии с эпического санскрита на языки многих народов этой страны и ставший также известным со второй половины XIX и в начале XX века и в Европе. А ведь схождения здесь не малые, и главное – почти совпадают и содержание поэм и качества, приписываемые их героям – как положительным, так и отрицательным.

Всмотримся в эти моменты. И Руслан, и Рама, славившиеся своими подвигами, вышли победителями из соревнования с другими витязями, претендовавшими на руку прекрасных и высокородных невест. Оба героя обрели юных супруг, но при начале расцвета своего семейного счастья лишились их (Руслан сразу после свадьбы, а Рама по прошествии некоторого времени). Обе юные супруги были хитростью и силой изъяты из объятий своих мужей: демонические персонажи Черномор и Равана похитили их. Оба демона уносят похищаемых красавиц по воздуху: Черномор летает на своей волшебной бороде, а Равана – на воздушной колеснице. Ни одна из жен не поддается на уговоры и соблазны похитителей. Демоны помещают и ту, и другую в одинаковые условия – в волшебные сады незнакомой местности (одну на горах, а другую на океаническом острове), в сады, долженствующие очаровать их дивными ароматами и неописуемой красотой. Но обе в тоске и печали ждут мужей, твердо веря, что они одолеют злые чары и спасут своих любимых. И наконец верные и храбрые мужья, переборов множество трудностей и препятствий, побеждают демонов в жесточайшей схватке и, освободив милых жен, возвращаются с ними в свои столицы.

Казалось бы, Пушкин основал свою поэму на канве «Рамаяны», воспользовавшись так называемым странствующим сюжетом. Но почему мы не встречаем ее и в других произведениях русской литературы, где столь же близко изложен этот сюжет? Можно предположить, что в каких-нибудь не опубликованных произведениях нашего фольклора могло сохраниться предание о «полетном похищении» жен – тем более что, во-первых, в древности была распространена форма брака-похищения, и оскорбленные претенденты на любовь избранных ими красавиц вполне могли усматривать в удачливых похитителях черты союзников демонических сил, во-вторых, полеты разных персонажей сказок – то на птицах, то на коврах-самолетах, то на волшебных конях – упоминаются и описываются во множестве сюжетов. Следует признать, что отдельные элементы содержания обеих указанных поэм вполне могли войти в ткань преданий и сказок многих народов, но такое почти полное совпадение выявляется, пожалуй, только в этих двух произведениях. Следует ли нам исключать мысль о том, что и это сходство может быть связано со следами древнейшей культурной близости?

Не выявлено, где и когда слагался изначальный стержень содержания «Рамаяны». Известно, что эта поэма, текст которой окончательно определился уже на землях Индии, по своей, как бы мы сказали, «идеологической» направленности стала соотноситься с темой борьбы воинов-арьев с воинами местных доарийских народов, которым арьи и приписывали демонические черты и качества (что нашло свое отражение во многих произведениях древнеиндийской литературы). Но – не древнее ли этот сюжет?

Примечания:

Библия цитируется по изданию: М.: Синодальная типография, 1908. Пояснения в скобках приведены автором.

А. Мейе. Общеславянский язык. М., 1951, с. 14.