Армянские писатели: список самых знаменитых и необычных. Армянская литература Средневековая армянская литература

Литература – преображающее искусство, познав его, можно увидеть по-новому этот мир. Познакомившись с иностранной литературой, можно узнать многое о народе, который испокон веков создавал ее. История, особенности менталитета, пейзажи, традиции и обычаи страны – всё это отражено в книгах. Так, чтобы узнать Армению, достаточно познакомиться с её богатейшим словесным творчеством.

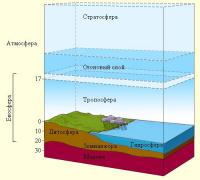

Армянская литература — одна из древнейших в мире. Она появилась в середине V века после создания армянского алфавита в 405 году. «Золотым веком» национального словесного творчества принято считать V век нашей эры, однако доказано, что ещё до создания письменности развивался фольклор. Это мифология, эпические песни, древнеармянские легенды. Также письменная литература существовала ещё до создания букв, во II веке до н. э. Древнеармянские писатели создавали произведения на греческом, персидском и сирийском языках.

Со временем армянская литература приобрела свои специфические, отличительные черты, сближаясь всё больше с народным эпосом. Армянская поэзия очень мелодична, что обусловлено любовью народа к музыке. Поэтов в Армении называли певцами, ведь каждое стихотворение, как песня, имеет неповторимое звучание, свою музыкальность и свой темп.

Например, весьма показательна любовная лирика Степанна Таронеци .

Переводчики и популяризаторы

Русская литература, чуткая к самым разным культурам, соприкоснулась и с армянской, оценив и аромат древности, и вкус современности, и вечную юность.

- В. Я. Брюсов. Значимость Валерия Яковлевича для огромной и великой России неизмерима, однако для одной маленькой страны с большой историей русский поэт стал надеждой, вдохновением, якорем спасения и маяком в самые трудные годы. За 3 месяца Валерий Яковлевич и его жена Иоанна Матвеевна выучили армянский язык, изучили историю, традиции и обычаи со всем колоритом этой древней страны. Он перевёл на русский язык лирические произведения более 40 армянских поэтов, составил и отредактировал антологию «Поэзия Армении», которая вмещает в себя 15 веков армянской поэзии. Русский поэт стал критиком армянской литературы, автором цикла стихов об Армении, исследователем иностранной истории, именно ему было присвоено почетное звание народного поэта Армении. Сам Валерий Брюсов говорил об этом этапе своего творчества так: «В изучении Армении я нашёл неиссякаемый источник высших, духовных радостей»

- Осип Мандельштам . Искренним энтузиастом и пропагандистом армянской поэзии стал Осип Мандельштам. В мартовском номере журнала «Новый мир» в 1931 году он публикует цикл «Армения». Он интенсивно общался с армянскими поэтами и дорожил их дружбой.

- «Ануш» Ахматова. Любовью супругов Мандельштам к Армении заразился другой великий русский поэт (она не любила, когда её называли поэтессой) Анна Ахматова. Надежда Мандельштам в своих воспоминаниях писала: «Мы вернулись из Армении и, прежде всего, переименовали нашу подругу. Новое имя приросло к ней, до самых последних дней я ее называла тем новым именем, так она подписывалась в письмах – Ануш». Ануш — армянское имя, которое переводится как «милая, желанная». Уже в 1931-м году Ахматова пишет «Подражание армянскому» — единственный, пожалуй, случай, когда она прямо обращается к иноязычному тексту, чтобы сказать о своем горе и горе миллионов матерей, дети которых были репрессированы. Армянский национальный поэт 19 века Ованес Туманян писал: «Во сне одна овца пришла ко мне с вопросом: «Бог храни твое дитя, Был ли вкусен мой ягненок?». Ахматова, оттолкнувшись от этих строк, создала свое стихотворение .

Основные представители

- Ованес Туманян – армянский национальный поэт и писатель конца 19 – начала 20 века, написавший произведения, которые стали шедеврами армянской литературы. Также он обогатил соотечественников прекрасными переводами западноевропейских поэтов: Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Некрасова, Гете, Шиллера, Байрона, Гейне. В Армении Туманяна сравнивают с Александром Пушкиным, и дело тут вовсе не в похожести слога или речи. Значимость Ованеса Тадевосовича для национальной культуры соотносима с ролью Александра Сергеевича для русских читателей. Туманян поддерживал связь с русскими поэтами.

- Егише Чаренц — армянский поэт, прозаик 20 века и переводчик. Классик армянской литературы. Ещё при жизни его боготворили читатели, а писатели признавали его гениальность. Аветик Исаакян однажды заявил, что за одно стихотворение Чаренца отдал бы все свои стихи. Однако судьба поэта была трагична, как и у любого гения. Всеобщее признание Чаренца и его близость к народу, его борьбу за свободу Армении не могла не заметить власть. Так, дожив до 40 лет, он умирает в тюремной больнице.

- Аветик Исаакян — армянский советский поэт, прозаик, публицист 20 века. « Певец народного горя» — так называли его современники, мастер любовной лирики. Прожив 82 года, Аветик Исаакян был удостоен двух орденов и медалей Ленина, также Сталинской премии первой степени за патриотические стихотворения в период Великой Отечественной войны.

Аветик Исаакян – первоклассный армянский поэт. Может быть, такого свежего и непосредственного таланта теперь не найти по всей Европе — отзывался о нем Александр Блок (1916).

АРМЯНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА НА ДРЕВНЕ- И СРЕДНЕАРМЯНСКОМ.

Памятники А. Л. могут быть подразделены на три разряда, соответственно трем периодам, различаемым в истории А. яз.: древнеармянскому («грабарному»), среднеармянскому и новоармянскому (см. Армянский язык). Однако ввиду того, что памятники среднеармянской письменности являются большею частью «грабаризованными», то есть находятся под влиянием древнеармянского яз. («грабара») в грамматическом, лексическом и стилистическом отношениях, они могут быть рассматриваемы совместно с древнеармянскими. Значение древнеармянской литературы по преимуществу национальное; тем не менее благодаря ей мы имеем возможность ознакомиться с теми произведениями греческой и сирийской литератур, к-рые, будучи утрачены в подлинниках, сохранились в древнеармянских переводах. Далее особенно ценным является исторический отдел А. Л., заключающий богатый материал по истории Персии (начиная с аршакидского периода и кончая эпохою ислама), Византии, Грузии, арабского халифата, монголов и крестовых походов. Наконец следует отметить особенно тесную связь А. Л. с грузинскою (см.), благодаря чему выясняются взаимно известные историко-литературные факты той и другой (ср. работы акад. Н. Я. Марра, объединенные в серию, озаглавленную «Тексты и разыскания по армяно-грузинской филологии»). Наши сведения о составе древнеармянской письменности в высшей степени неполны: с одной стороны, мы почти ничего не знаем о литературной деятельности всего дохристианского периода истории Армении, т. е. до IV в. христ. эры; с другой - памятники А. Л., начиная с V в., нам также неизвестны в достаточной полноте - обстоятельство, находящееся, в значительной степени, в связи с гибелью многочисленных рукописей во время нашествий (арабов, монголов и др.), к-рым периодически подвергалась Армения.Однако и дошедший до нас рукописный материал далеко не приведен еще в надлежащую известность; обстоятельных каталогов рукописей (вроде каталога библиотеки венской конгрегации мхитаристов) еще не имеют многие А. книгохранилища.

О литературной деятельности, предшествующей V в. христ. эры, сохранились лишь отрывочные сведения; так мы знаем о существовании в древнейшей, языческой Армении официальных «Аннал», «Храмовых книг» и т. д. Известно нам и о существовании народной поэзии, а также групп народных певцов (рапсодов), продолжателями которых являются впоследствии так наз. «ашуги» (см.). Факт существования памятников письменности в дохристианскую эпоху находит себе косвенное подтверждение в известиях А. писателей об истреблении языческой литературы в первые годы принятия христианства; они же свидетельствуют о театральных постановках и т. д. - V в. христ. эры, получивший название «золотого века» древнеармянской литературы, является особенно знаменательным в истории Армении. Это был критический период в политическом отношении: персы свергли старую династию Аршакидов, и Армения подпала под власть византийских императоров и сасанидской Персии, с к-рою ей пришлось вести упорную борьбу в защиту своей национальности. С другой стороны, этот полный борьбы и напряжения период ознаменовался высоким подъемом духовных сил страны. Месропом-Маштоцом был создан новый А. алфавит; были основаны новые школы. Для усовершенствования в науках и яз. (греческом, сирийском) молодых людей отправляли в Константинополь, Александрию, Антиохию и другие ученые центры того времени. Вернувшись на родину, они занялись переводом «Священного писания» и выдающихся сочинений с греческого и сирийского, преимущественно духовного содержания. Трудами этих «переводчиков» (как они называются в истории А. Л.) было положено начало национальному просвещению и созданию национальной литературы, прежде всего в целях эмансипации А. народа из-под культурного влияния сирийцев, под к-рым он находился со времени принятия христианства (в начале IV в.) и к-рое поддерживалось в политических целях Персией. Религиозный характер, к-рый приняла, начиная с V в., древнеармянская литература, продолжал оставаться ее отличительным признаком и в последующие века вплоть до киликийской эпохи (см. ниже). Яз., выработанный писателями и грамматиками V в., остался образцом для всех последующих времен. Начиная с VI в., в литературной деятельности Армении наступает реакция: усиленную работу сменяет затишье, продолжающееся до водворения в VII в. арабского господства. Эта смена благотворно отразилась на А. образованности, положив конец притеснениям, к-рые чинила сасанидская Персия, всячески препятствовавшая по соображениям политического характера культурным сношениям Армении с греческим (византийским) миром. С восстановлением политической независимости Армении, во второй половине IX в., в стране начинает оживать литературная деятельность. В этот период, по примеру V в., возрождается и переводческая деятельность: начинают переводить не только с греческого и сирийского, но и с арабского. Значительная роль в литературных занятиях приходится на долю многих монастырей. Обладая богатейшими рукописными собраниями, они являлись очагами, в к-рых культивировалась наука и к-рые представляли собою как бы высшую школу в стране. Падение Багратидов, в результате сельджукского нашествия, и связанная с ним потеря самостоятельности вызывают массовое эмиграционное движение, гл. обр. в Киликию, где происходит новое зарождение, на исходе XI века, А. государственности. Киликийская Армения приходит в тесное соприкосновение с зап.-европейскими государствами, главным образом благодаря крестовым походам и обширным торговым сношениям с Венецией, Генуей и т. д. Под влиянием Запада вырабатывается своеобразная, приближающаяся к европейской, киликийско-армянская культура, литература и образованность. Если в предыдущие периоды А. Л. находилась под воздействием творчества византийских греков, сирийцев и арабов, то теперь присоединяется влияние латинского мира. Новые импульсы отражаются и на яз. Старый строй письменности, древнеармянский классический яз. (так наз. «грабар», т. е. «письменный») уже не может претендовать на исключительное господство в литературе и науке: наряду с ним приобретает право гражданства среднеармянский литературный яз., базирующийся на живой, народной речи того времени. Этот среднеармянский яз. становится основой зарождающейся литературы с ярко выраженным светским характером, в противоположность традиционной духовной письменности на древнеармянском яз. Так возникает напр. новый вид светской поэзии, являющейся как бы возрождением того древнейшего поэтического творчества языческой Армении, к-рое замирает в христианскую эпоху ее жизни (образчики среднеармянской лирики в русском переводе см. в сборнике В. Брюсова «Поэзия Армении», М., 1916). Среднеармянский яз. находит себе широкое применение, начиная с киликийской эпохи, как яз. научной литературы: на нем писались медицинские трактаты, памятники юридической литературы и т. д. К нему постоянно прибегали, когда имели в виду широкие круги населения. Так напр. мы имеем на среднеармянском многочисленные сборники наставительных рассказов, басен и т. д. (таковы так наз. «Сборники притч Вардана», прекрасно изданные, обследованные и переведенные акад. Н. Я. Марром). Иногда прибегали к среднеармянскому и историки. Весьма значительную часть древнеармянской литературы составляют памятники духовной письменности, как оригинальной, так и переводной: сочинения историко-богословского содержания; догматические трактаты и толкования на отдельные книги Ветхого и Нового заветов; труды полемические (между прочим, интересен трактат Езника Кохпеци, V в., в котором мы находим ценные данные относительно зороастризма) и агиографические (например биография составителя новой армянской азбуки Месропа, написанная в V в. Корюном); проповеди и слова, нередко образцовые с точки зрения ораторского искусства (напр. Иоанна Мандакуни, V в., Нерсеса Ламбронаци, XII в. и др.); произведения духовной поэзии (Григорий Нарекаци, X в., Нерсес Благодатный, XII в. и др.) и т. д. Отдельно заслуживает быть отмеченным обширный свод богослужебных канонов и гимнов, известный под наименованием «Шаракана», отдельные тексты к-рого принадлежат различным эпохам, начиная с V по XIV вв. (есть русск. перев. проф. Н. О. Эмина, переизданный проф. К. Костаняном в 1914). Далее весьма значительный отдел древнеармянской литературы, особенно ценный сравнительно с соответствующими отделами других восточно-христианских литератур, представляет историография, отличающаяся наиболее самостоятельным характером. «Главное достоинство А. летописцев, к-рое ставит их выше других азиатских летописцев, - строгая правдивость и беспристрастие» (проф. К. Патканов). Отличительной чертой, общей А. историкам, является слабое отражение в их произведениях внутренней жизни страны. К числу наиболее ранних, нам известных, древнеармянских историков принадлежат: Павстос Бюзандаци (т. е. Фавст Византийский), Лазарь Парпеци и Егише, повествование к-рых по истории Армении обнимает период с половины IV в. по конец V. Егише, более поэт, нежели историк, оставил высокохудожественный труд, посвященный национально-религиозной борьбе Армении с сасанидской Персией. Считавшаяся ранее работою V в. «История Армении» (русский перевод Н. О. Эмина, М., 1893; Г. Халатьянц, Арм. эпос в «Истории Армении» Моисея Хоремнского, М., 1896) горячего эллинофила, Моисея Хоремнского, в которой мы знакомимся с судьбами А. народа до падения аршакидской династии включительно, признается в настоящее время за труд более поздней эпохи (VII и даже VIII в.). В VII в. авторами исторических трудов являются Себеос (писавший о борьбе византийского императора Геракла с Персией) и др.: в VIII в. Гевонд оставил описание завоевания Армении арабами. Из историков X в. обращают на себя внимание: Моисей Каганкатваци (автор «Истории авган», т. е. кавказских албанцев, руск. перев. К. Патканьяна, СПБ., 1861), Фома Арцруни (историк дома Арцруни - одного из главнейших феодальных родов Армении) и Католикос Иоанн VI (автор «Истории Армении», доведенной до своего времени). В XI в. писали: Степанос Таронеци - автор «Всеобщей истории» и его продолжатель Аристакес Ластивертци. Из последующих историков должны быть главным образом отмечены: в XII в. - Матвей Эдесский («История» за время от 952 по 1136, заключающая подробности касательно первого крестового похода), Мхитар Анеци (подробная «История» Армении к-рого, за исключением незначительного отрывка, к сожалению, утрачена) и др.; в XIII в. - Вардан Бардзырбердци (автор «Всеобщей истории», заключающей интересные данные относительно монголов), Киракос Гандзакеци (оставивший «Историю Армении», ценную материалами по этнографии монголов), Смбат (автор хронографической истории Армении и Византии, начиная с 951), хронограф Мхитар Айриванеци, Степанос Орбелян (написавший «Историю области Сюник») и др.; в XIV в. - Хетум, прозванный «историком» (автор хроники за время от 1076 по 1307), и др. В XV в. писали: Томас (Фома), Метцопеци (о Тамерлане и его преемниках) и др.; в XVII в. - Аракел Тавризский, оставивший описание одной из наиболее трагических эпох в истории Армении, а именно событий за первую половину XVII века. Древнеармянская ученая литература обнимает преимущественно трактаты по философии, грамматике, риторике, математике, астрономии, географии, медицине и юридическим наукам. Из древнеармянских ученых особенно следует отметить переводчика и последователя Аристотеля - философа Давида Непобедимого (V в.) и энциклопедиста XI в. Григория Магистроса. Библиография:

Назарианц, Беглый взгляд на историю гайканской (т. е. А.) литературы до конца XIII столетия, «Учен. зап. Каз. университета», кн. 1, 1844; Его же, Обозрение гайканской письменности в новейшие времена, там же, кн. 2, 1846; Патканов Н. П., Очерк истории древнеармянской литературы, «Всеобщая история литературы» Под редакцией В. Корша, т. I, СПБ., 1880; Труды Зарбаналяна Г. (на А. яз.) и др.; Somal, Quadro della storia letteraria di Armenia, Venezia, 1829; Neumann H., Versuch einer Geschichte der Armenischen Literatur, Lpz., 1836.НОВОАРМЯНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

отличается от древне- и среднеармянской не только по содержанию, но и по языку, вернее по языкам, так как соответственно политическому раздроблению Армении в ней вырабатываются два литературных яз. - восточно-армянский и западно-армянский, а в связи с этим надлежит говорить уже о двух А. Л. нового периода (в частности XIX века): восточно-А. Л. на литературном яз. русских армян и западно-А. Л. турецких армян. Последняя зарождается ранее первой, появляясь прежде всего в армянских колониях, главным образом в Венеции, где уже с самого начала XVIII в. существует религиозно-научное «братство мхитаристов» (см.), сделавшееся центром армянских филологических штудий и армянского книгопечатания; позднее, в XIX в., центром западно-А. Л. становится Константинополь.ВОСТОЧНО-АРМЯНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (XIX в.).

XIX в. в культурной истории армянского народа можно характеризовать как период, когда церковь утрачивает свою руководящую общественную роль, а на смену ей выдвигается другая сила - национальная буржуазия, выросшая в колониях (Тифлис, Баку, Астрахань, Нахичевань н/Д., Москва), в руки к-рой и переходит руководящая роль в области литературных явлений; литература принимает светский характер и становится выразительницей идеологии, чаяний и устремлений национальной буржуазии; при этом и здесь можно различить два периода: период возникновения крупной буржуазии (начиная с первой половины XIX в.) и период, когда на политическую арену выступает средняя буржуазия (конец XIX в.); этот последний период собственно продолжается и вплоть до революции 1917, после к-рой социальный субстрат А. Л. совершенно меняется. Начиная с 1920, быстро растет новейшая, советская А. Л., резко отличающаяся от своей предшественницы. Новая А. Л. за все время своего существования проникнута гражданскими устремлениями. Уже у первого представителя и родоначальника новой восточно-А. литературы, Хачатура Абовиана (см.) (?-1848), мы встречаем гражданские мотивы. Абовиан входил в тот круг передовых армянских интеллигентов, центром к-рого впоследствии (в 50-х и 60-х гг.) стал издававшийся в Москве журнал «Гюсисапайль» (Северное сияние). Редактором «Северного сияния» был близкий друг Абовиана, профессор-ориенталист С. Назарьянц, познакомивший через свой журнал армянского читателя с рядом переводов из русской литературы (напр. с Лермонтовским «Демоном» в переводе Садатяна) и зап.-европейских классиков. В «Северном сиянии» участвовал также Микаэл Налбандян - литератор, публицист и критик, находившийся в личном общении с Бакуниным (см.) и Герценом (см.); за политическую деятельность он был сослан в Камышин, где и умер (в молодых еще годах) в 1866. Творчество Налбандяна во многих отношениях отражает русские литературные явления: в своих критических статьях он находится под прямым влиянием Белинского (см.); знаменитое стихотворение «Свобода» написано в подражание Огареву (см.); и наконец в сатире «Мнения глупцов о просвещении» он перелагает на армянский быт и яз. Кантемировскую сатиру «К уму своему или на хулящих учение». Его публицистическое сочинение под названием «Земледелие», с идеями физиократов и мелкобуржуазных социалистов, пользовалось большим успехом среди молодежи. К кружку Назарьянца принадлежал и поэт-шестидесятник С. Шах-Азиз (см.) (ум. 1908 в Москве), представитель гражданского направления в поэзии и опять-таки русского литературного влияния; в творчестве С. Шах-Азиза отразились, с одной стороны, байронизм (главным образом в поэме «Скорбь Леона»), а с другой стороны, влияния Пушкина (см.), Добролюбова (см.) (под воздействием к-рого он в свою очередь написал свое «Милый друг, я умираю»), и особенно Некрасова (см.) (ср. перефразировку Некрасовского двустишия «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» в словах Шах-Азиза «Прежде гражданин, а потом уже поэт»). Форму романа вслед за Абовианом развивает Перч Прошян (?-1907), к-рому принадлежит несколько бытовых романов (например «Сос и Вартитер», «Вопрос хлеба» и много др.), рисующих быт армянской деревни. К школе Абовиана принадлежит Х. Агаян, пользовавшийся популярностью в массах, и наконец крупнейший из романистов Армении Акоп Мелик-Акопян, более известный под псевдонимом Раффи (см.) (1835–1888). В 60-х годах выступает на поприще драматурга Габрэл Сундукиан (см.). Г. Сундукиан - по происхождению из буржуазной семьи. Получил высшее образование в Петербурге, после чего поступил на государственную службу в Тифлисе. Его первые пьесы, рисующие быт тифлисских армян, обращают на себя внимание современников, тем более, что он пишет не на литературном яз., а на тифлисском диалекте. Его герои и героини - тифлисские ремесленники, купцы, купчихи. Глубокое знание быта дает ему возможность выводить законченные образы. До высокого мастерства он дошел в своей пьесе «Пэпо» (существует два русск. перевода), в к-рой автор изобразил борьбу армянской буржуазии с бедным «кинто». Герой-бедняк Пэпо побежден: его везут в тюрьму. Но за побежденным остается моральная победа. Перу Сундукиана принадлежат и другие, проникнутые юмором и драматизмом пьесы («Хатабала», «Супруги», «Разбитый очаг» и др.). Смело можно сказать, что в А. Л. Г. Сундукиан занимает такое же место, как Островский (см.) в русской. Представителем реалистического романа следует считать беллетриста Александра Мовсесяна, писавшего и известного под псевдонимом Ширванзадэ (см.). Ему принадлежат например: повесть «Пожар на нефтяных промыслах», «Дневник приказчика», рассказ «Артист», романы - «Честь», «Намус» - из быта глухой Шемахи, «Хаос», посвященный Баку, и наконец заслуживающий большого внимания роман из жизни армянской интеллигенции «Арсен Димаксьян». Жанр реалистического романа и характерный для Ширванзадэ элемент психологического анализа также могут рассматриваться как результаты влияния русской литературы. Ширванзадэ также написал несколько театральных пьес. Если крупнейшим представителем прозы этого периода А. Л. считается Раффи, то соответствующей ему по значению фигурой в области поэзии, и отчасти прозы, является Рафаэль Патканиан (1830–1892). Как и ряд других армянских поэтов его поколения (Додохиан и др.), Рафаэль Патканиан получил воспитание в Москве, в Лазаревском институте. Затем он учится в Дерптском университете и наконец снова в Москве. Здесь он организует литературный кружок под названием «Гамар-Катипа» (название составлено из инициалов трех участников кружка) и с 1855 издает пять книжечек «Поэтических и прозаических упражнений Гамар-Катипы». В них появляется его знаменитое стихотворение «Слезы Аракса», к-рым Патканиан и приобрел общенациональную известность. Путь его творчества является вместе с тем живой летописью тех надежд и последующих разочарований, которые связывались у армянской интеллигенции с русско-турецкой войной 1877–1878; последним аккордом здесь является сборник «Свободные песни», выпущенный в 1878. Здесь читатель встретит слезы отчаяния и проклятия по адресу Европы, предоставившей армян во власть «кровавого султана», и в то же время призывы не терять мужества. Перу Патканиана принадлежат и прозаические произведения, часть к-рых в художественном отношении представляет большую ценность (написана на нахичеванском диалекте).

Из прочих поэтов, современников Патканиана, можно отметить Георга Додохяна, автора популярного стихотворения «Ласточка» (переведенного на русский язык два раза). К следующему поколению писателей, деятельность которых приходится на конец XIX века, принадлежат поэты: Ованнес Ованнисьян (см.) (1864–), Ованнес Туманьян (см.) (1869–1923), Аветик Исаакиан (см.) (1875–) и Александр Патуриан (см.) (1865–1916).

Если у Патканиана содержание довлеет над формой и форма не представляет чего-либо самоценного, то у Ованнисьяна пожалуй впервые в А. Л. замечается вдумчивое отношение к технике своего искусства; его размеры и рифма строго выдержаны и в то же время обнаруживают близость к первоисточнику армянской поэзии - к народной песне. Этот контакт с народной поэзией, обусловивший (в противоположность оторванным от родной почвы вышеназванным поэтам) подлинно национальный характер стихов Ованнисьяна, простирается и на содержание: Ованнисьян дал поэтическую обработку некоторым древнейшим преданиям и песням (напр. легенде о царе Артавазде); в результате этого некоторые стихотворения Ованнисьяна поются народом уже на правах безымянной песни. Не менее близок к народному творчеству и О. Туманьян, повторивший в своих стихах ряд сюжетов народного творчества (легенд, сказок и т. д.), притом в простой и общедоступной форме, стоящей на грани детской литературы. Эпические поэмы Туманьяна - «Ануш», «Давид Сасунский» - и некоторые другие приобрели широкую популярность. Иной характер носит поэзия Исаакиана, корни к-рой лежат скорее в литературных традициях Зап. Европы, с к-рой автор близко знаком, ибо провел много лет за границей. Это - представитель любовной лирики в А. Л.; Цатуриан же отражает влияние русской поэзии по преимуществу. Он выступал и как переводчик: им издана двухтомная антология из избранных пьес Пушкина, Лермонтова (см.), Некрасова, Кольцова (см.), Никитина (см.) и Плещеева (см.), и кроме того переводы из Тургенева, Мопассана и др. В начале XX в., именно в 1908, выступил со своим сборником «Грезы сумерек» молодой поэт Ваан Териан (см.) (1885–1920); это крупнейшая величина, о чем достаточно говорит существование целой «школы Териана». В 1912 Териан выпускает второй сборник стихотворений, ярко отражающий расцвет творчества поэта-лирика. Териан обнаруживает высокое поэтическое мастерство, превзойдя всех своих предшественников. В последние годы жизни он написал ряд стихотворений, в к-рых отразились его настроения как большевика. Териан стоит на грани двух эпох. Через него А. Л. переходит к современному ее состоянию. Его язык и стиль передаются молодому поколению советских поэтов. Между современной, советской и дооктябрьской А. Л. - огромная пропасть. Доминирующими мотивами в дооктябрьской А. Л. были: индивидуализм, шовинизм и национализм. Октябрьская революция произвела необычайный перелом в А. Л. Лишь после Октября начинает свое летоисчисление пролетарская ветвь А. Л. Среди пролетарских писателей ряд литераторов с дооктябрьским литературным стажем. К этой группе относятся: Егише Чаренц (см.), Арази (см.), Азат Вштуни (см.), Геворк Абов, Анушаван Вартанян. Из молодых пролет. писателей выдвинулись: Алазан (см.), Аракси, М. Армен, Овик Меликян, Ануш, Н. Дабагян и др. С революционными поэмами выступил Егише Чаренц («Обезумевшие массы», «Сома» и т. д.). В них Чаренц воспевает Октябрьскую революцию. В дальнейшем он переходит также и к прозе: сатирическая повесть «Страна Наири», «Капказ». В 1922 начинает выходить орган пролетарских писателей советской Армении «Мурч» (Молот), вокруг к-рого объединяются молодые пролетарские писатели. Влияние русской «Кузницы» в произведениях армянских пролетарских писателей первого периода (1922–1925) выразилось в космизме, а влияние русского революционного футуризма - в оформлении материала. В дальнейшем пролетарской литературе советской Армении удалось одолеть трудности и стать на путь пролетарского реализма. В последних работах пролетарских писателей Армении мы уже видим некоторые достижения. Гражданскую войну в Армении пытается в стихотворной форме отобразить Наири Зарян в поэме «Ноябрьские дни», в прозе - пролетарские писатели: Абов в своих рассказах, Алазан - «Руководитель», Аракси - «Вода эта течет по своему руслу», Овик-Меликян - «Сборник рассказов», а также Аксель Бакунц дают картины борьбы нового и старого быта в армянской деревне. Особняком стоит творчество Азата Вштуни, автора удачных картин народов угнетенного Востока (сборник поэм «Восток в огне»).

Из старых литераторов, живущих и работающих в советской Армении, надо отметить романиста и драматурга Ширванзадэ и поэта Аветика Исаакиана. Ширванзадэ написал пьесу «Кум Моргана» из жизни эмигрантов Армении. Ширванзадэ и Исаакиан входят в литературную организацию «Общества армянских писателей». Сравнительно недавно образовалось объединение писателей-попутчиков. Среди последних выделяются произведения Дереника Демирчяна, Степана Зоряна (см.), Тотовенца. Заслуживают внимания произведения «Знакомые», «Земля», «Машина» Д. Демирчяна (рассказы из эпохи войны), «Председатель ревкома», «Библиотекарша» - повести Степана Зоряна, и сатира на националистов «Доктор Бурбонян» Тотовенца.ЗАПАДНО-АРМЯНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Библиография:

Характерным отличием западно-А. Л. от ее восточной сестры является, с одной стороны, оторванность от родной почвы, обусловленная тем, что творчество западно-армянских писателей протекало почти исключительно в колониях за пределами Армении - в Константинополе, Смирне и Зап. Европе, а с другой стороны тем, что на литературу турецких армян оказывала влияние уже не русская литература, а преимущественно французская и отчасти итальянская. Корни западно-А. Л. лежат, как мы уже указывали, в деятельности мхитаристов. Из рядов мхитаристов выходят первые западно-армянские поэты: Арсен Багратуни (1790–1866) и Гевонд Алишан (1820–1901). Их нельзя однако считать характерными для ново-А. Л., скорее они стоят на грани средне- и ново-А. Л.; в творчестве Алишана напр. много религиозного элемента: гимнов, молитв и т. д., то есть еще отсутствует типичный для новой А. Л. чисто светский характер поэзии. Истинными основателями «константинопольской» литературной школы нужно считать двух поэтов уже XIX в., это - Мкртич Пэшикташлян (1828–1868), ученик Алишана, и Петрос Дуриан (1851–1872). Несмотря на то, что у последнего мы наряду с лирикой встречаем и несколько драм, он ценен именно как лирик. Темы, вдохновлявшие поэтов, здесь до известной степени те же, что в восточно-армянской поэзии, т. е. важнейшее место принадлежит националистическим мотивам. Зато есть крупные различия в отношении формы: если первые поколения восточно-армянских поэтов зачастую пренебрегали формой и вообще стихотворной техникой, то «константинопольская школа» обращает на вопросы поэтической формы сугубое внимание, в чем вполне естественно видеть результат постоянного влияния французской литературы. Из других представителей «константинопольской школы» можно назвать мхитариста Галфаяна (Хорен Нарбей, 1831–1892) и Ачемьяна (1838–), и из более поздних - Воскапиана, Руссиньяна и наконец из «смирнской школы» - Мамуриана, Отиана, Дэмирчибашьяна. Из позднейших заслуживают внимания: Чобаньян, поэт и ученый (1872–), работающий ныне во Франции, поэтесса Сибиль (в Константинополе), поэт Даниэл Варужан; из беллетристов: Шишманян (псевдоним Дзеренца), Арпиарян, Зохраб и писательница Дюсаб, а также сатирик А. Паронян («Национальные тузы», «Дневник Хасоса», «В кварталах Константинополя»). Произведения Пароняна рисуют константинопольскую армянскую буржуазию, подобно тому как ее изображали Патканиан и Сундукиан. Тип «Хасоса»-буржуа является мишенью для едкого сатирика. Западно-А. Л., давшая в свое время видных армянских писателей, в настоящее время, в результате войны 1914–1918, почти совершенно заглохла.

Веселовский Ю., Армянская поэзия XIX в. и ее происхождение, «Русская мысль», 1901, кн. 12; Макициан И., Очерк А. Л., «Сборник А. Л.» Под редакцией М. Горького, Л., 1916; Поэзия Армении с древнейших времен и до наших дней, Под редакцией В. Брюсова, М., 1916; Веселовский Ю., ст. в сб. «Армения», М., 1916.Литературная энциклопедия. - В 11 т.; М.: издательство Коммунистической академии, Советская энциклопедия, Художественная литература .Под редакцией В. М. Фриче, А. В. Луначарского. 1929-1939 .

Пояснение

В настоящем списке представлены имена армянских литераторов, так или иначе связанных с беллетристикой или публицистикой. Имена учёных, внёсших вклад в армянское литературоведение, но не создававших художественных или публицистических произведений (как, например, И.А. Орбели), в этом списке отсутствуют. Предполагается, что таким авторам будет посвящён отдельный информационный список.

XIX век

- Абовян, Хачатур Аветикович (1809 – 1848) - писатель, основоположник нового армянского литературного языка, педагог, этнограф. Главное произведение - роман «Раны Армении»

- Агаян, Газарос (1840 – 1911) - писатель, педагог. Родился и умер на территории нынешней Грузии. Романист, детский писатель, собиратель народного творчества, публицист, переводчик

- Алишан, Гевонд (1820 – 1901) - поэт, философ, историк. Член конгрегации мхитаристов . Поэтический сборник «Напевы»; труды по армянской географии, этнографии, литературе

- Ашуг Хаят (нач. 1850-х – ?), настоящее имя Сукиас Карапетович Захриян - поэт-ашуг . Песни, эпосы. Перевёл с тюркского на армянский эпос «Кёр-оглу»

- Дживани (1846 – 1909), настоящее имя Сероб Бинголян-Левонян, - поэт-ашуг . Родился и умер на территории нынешней Грузии. Автор около 1000 песен-стихов

- Додохян, Геворг (1830 – 1908) - поэт, переводчик. Особую известность получило стихотворение «Ласточка» (Ծիծեռնակ). Переводы на армянский произведений И.А. Крылова , М.Ю. Лермонтова , Г. Гейне

- Дурян, Петрос (1851 – 1872) - западноармянский поэт, драматург. В возрасте 20 лет скончался от туберкулёза . Наиболее известен лирическими стихотворениями. Кроме них, написал исторические пьесы «Арташес I», «Падение династии Аршакидов», «Взятие Ани, столицы Армении», «Тигран Второй»

- Мурацан (1854 – 1908), настоящее имя Григор Тер-Ованнисян, - писатель исторического жанра. Самое известное произведение - исторический роман «Геворг Марзпетуни» . Создал также роман «Андреас Ерец», стихотворную драму «Рузан» и др. произведения

- Налбандян, Микаэл (1829 – 1886) - писатель, поэт, философ, революционный демократ, единомышленник А. Герцена и Н. Огарёва . Стихотворения «Свобода», «Ответ великого Вагана Мамиконяна» и др. проникнуты революционным пафосом. Перу Налбандяна принадлежит ряд статей для журнала «Юсисапайл» («Северное сияние»), философские и общественно-политические произведения

- Паронян, Акоп Ованесович (1843 – 1891) - западноармянский писатель-сатирик, публицист, комедиограф. Редактировал газеты и журналы «Мегу» («Пчела»), «Татрон» («Театр»), «Хикар» («Мудрый») и др. Написал комедии «Восточный дантист», «Льстец», «Приданое», «Дядя Багдасар». Сатирическая повесть «Высокочтимые попрошайки», многочисленные фельетоны, пародии, юморески, басни, притчи и др.

- Патканян, Рафаэл Габриэлович (1830 – 1892) - поэт, прозаик, переводчик, общественный деятель. Стихи («Слёзы Аракса», «Новое поколение мушцев» и др.), а также рассказы пронизаны идеями патриотизма и национально-освободительной борьбы. Историческая поэма «Смерть храброго Вардана Мамиконяна». Цикл сатирических стихов - «Лира Нового Нахичевана». Переводы Эзопа , А.С. Пушкина , Д. Дефо

- Пешикташлян, Мкртич (1828 – 1868) - западноармянский поэт, драматург, актёр, режиссёр, общественный деятель. Исторические трагедии «Корнак», «Аршак II», ряд стихотворений и драматических произведений

- Раффи (1835 – 1888), настоящее имя Акоп Мелик-Акопян, - прозаик и поэт, автор исторических романов, художественно-этнографических очерков. Романы «Салби», «Безумец», «Искры», «Давид-бек», «Самвел», повесть «Гарем» и др. произведения

- Срвандзтянц, Гарегин Аветисович (1840 – 1892) - западноармянский этнограф, фольклорист, публицист, педагог, общественный деятель. Автор ряда научных трудов. Записал и опубликовал многие произведения армянского фольклора, в том числе, впервые, - один из вариантов эпоса «Давид Сасунский» , став, таким образом, первооткрывателем эпоса

- Сундукян, Габриел Мкртичевич (1825 – 1912) - писатель, драматург. Один из организаторов современного армянского театра. Родился и умер в Тифлисе. Пьесы «Ночное чиханье - к добру», «Переполох», «Оскан Петрович на том свете», «Прочие или Новый Диоген», «Ещё одна жертва», «Пэпо», «Разорённый очаг» и др. Повесть «Варенькин вечер»

- Шахазиз, Смбат Симонович (1841 – 1907) - поэт, публицист. Сборники стихов «Часы досуга», «Скорбь Левона и различные стихотворения». Публицистика: «Голос публициста», «Летние письма», «Воспоминания о празднике Варданидов», «Несколько слов моим читателям»

- Шерам (1857 – 1938), настоящее имя Григор Талян - поэт-ашуг

XX век (1-я половина)

- Абегян, Манук Хачатурович (1865 – 1944) - литературовед, лингвист, академик Академии наук Армянской ССР. Труды: «Армянские народные мифы в "Истории Армении" Мовсеса Хоренаци», «История древнеармянской литературы» (в 2 томах), «Гусанские народные песни, айрены и антуны», «Народные песенки» и др. Редактор и один из составителей сводного варианта эпоса «Давид Сасунский»

- Абов, Геворг Аршакович (1897 – 1965) - литературовед, писатель. Один из составителей сводного варианта эпоса «Давид Сасунский»

- Аваси (1895 - 1978), настоящее имя Арменак Парсамович Маркосян - поэт-ашуг . Около 2000 песен, 1500 четверостиший

- Азат Вштуни (1894 – 1958), настоящее имя Азат Сетоевич Мамиконян, родился в Ване (Западная Армения) - поэт

- Айкуни, Гурген Саркисович (1889 – 1966) - поэт, переводчик (также политик). Родился в Западной Армении. Стихи, поэмы «Веяния весны», «Титан», «Красный дьявол» и др.

- Акопян, Акоп Мнацаканович (1866 – 1937) - армянский советский поэт, зачинатель «пролетарской» поэзии

- Аксель Бакунц (1899 – 1937), настоящее имя Александр Стефанович Тевосян - писатель-прозаик, переводчик, киносценарист. Рассказы, повести, киносценарии. Романы «Хачатур Абовян», «Кармракар» (не окончены)

- Ваграм Алазан (1903 – 1966), настоящее имя Ваграм Мартиросович Габузян, родился в г. Ван (Западная Армения), в 1915 г. бежал в Ереван, - поэт и прозаик. Сборники «Иго лет», «Сердце поэта», прозаические произведения «Северная звезда», «Воспоминания»

- Варужан, Даниел Григорьевич (1884 – 1915), убит турками в числе других представителей армянской интеллигенции, - западноармянский поэт. Сборники стихов «Содрогания», «Погром», «Сердце нации», «Языческие песни». Сборник «Песнь хлеба» вышел посмертно

- Ворберян, Рубен (1874 – 1931), настоящая фамилия Аликян, - поэт, прозаик, педагог (преподавал армянский, английский, турецкий языки). Сборники произведений «Цветы памяти», «Оазис». Поэма «Всплески» (не завершена)

- Егише Чаренц (1897 – 1937), настоящее имя Егише Абгарович Согомонян, - поэт. Стихотворения, поэмы, многие из которых проникнуты просоветским пафосом. Иногда прибегал к особым поэтическим формам: «Триолеты», «Рубайат». Посвящения Комитасу : «Эпитафия», «Requiem aeternam»

- Зарифян, Матеос (1894 – 1924) - западноармянский поэт. В возрасте 30 лет скончался от туберкулёза . Сборники стихов: «Песни печали и покоя», «Песни жизни и смерти». Писал также стихотворения в прозе

- Зарьян, Наири (1901 – 1969), родился в Западной Армении, в 1915 году перебрался в Восточную Армению - поэт и прозаик. Стихотворения, поэмы, пьесы, романы «Ацаван», «Господин Петрос и его министры». Прозаическое переложение народного эпоса «Давид Сасунский»

- Зорьян, Стефан (1890 – 1967), настоящая фамилия Аракелян, - писатель, переводчик. Рассказы, повести, романы, в т.ч. исторические: «Царь Пап», «Армянская крепость». Переводил на армянский язык произведения Л.Н. Толстого , И.С. Тургенева

- Иоаннисиан, Иоаннес Мкртичевич (1864 – 1929) - поэт, педагог. Три стихотворных сборника: 1887, 1908, 1912 гг. Преподавал русскую литературу, а также историю всеобщей литературы

- Исаакян, Аветик Саакович (1875 – 1957) - поэт, писатель. Стихи, рассказы, поэмы (наиболее известна «Абул Ала Маари»), романы, публицистика. Один из наиболее переводимых армянских поэтов: его стихи переводили А. А. Блок , В. Я. Брюсов , И. А. Бунин , Б. Л. Пастернак и другие мастера

- Кургинян, Шушаник (1876 – 1927) - поэтесса, зачинатель «пролетарской» поэзии (вместе с А.А. Акопяном)

- Маари, Гурген (1903 – 1969), настоящее имя Гурген Григорьевич Аджемян, родился в Западной Армении, в 1915 году переселился в Восточную Армению - писатель, публицист. Рассказы, исторический роман «Горящие сады», биографическая проза «Чаренц-намэ»

- Манушян, Мисак (1906 – 1944) - поэт, переводчик, национальный герой Франции. Работал в литературно-художественных журналах «Джанк», «Мшакуйт», «Занг». Переводил с французского на армянский произведения Бодлера , Верлена , Рембо . Наиболее известен как участник Сопротивления . Его имя носят улицы и площади Парижа, Марселя, Еревана

- Мецаренц, Мисак (1886 – 1908), настоящая фамилия Мецатурян - западноармянский поэт. В возрасте 22 лет скончался от туберкулёза . Сборники стихов «Радуга», «Новые песни»

- Мндзури, Акоп (1886 – 1978), настоящая фамилия Темерчян - западноармянский писатель. Сборники рассказов «Голубой свет», «Армтан», «Откуда ты летишь, журавль?»

- Нар-Дос (1867 – 1933), настоящее имя Оганисян Микаэл Захарьевич, - писатель. Повести «Анна Сароян», «Убитый голубь», «Один из тяжёлых дней», романы «Борьба», «Смерть» и другие произведения

- Папазян, Вртанес Месропович (1866 – 1920) - писатель, драматург, переводчик. Двухтомные «Очерки из жизни турецких армян» и «Письма из турецкой Армении», романы «Властитель мира», «Носитель огня» и другие произведения

- Севак, Рубен (1885 – 1915), настоящая фамилия Чилинкирян, убит турками в числе других представителей армянской интеллигенции, - западноармянский поэт. Единственный прижизненный сборник стихов «Красная книга» из трёх поэм: «Безумец погромов», «Турчанка», «Песня о человеке». Стихотворные циклы «Хаос», «Последние из армян», «Книга любви» и другие произведения опубликованы посмертно

- Сиаманто (1878 – 1915), настоящее имя Атом Ярджанян, убит турками в числе других представителей армянской интеллигенции, - западноармянский поэт. Поэтические сборники «Богатырское» (Париж, 1902), «Сыны Отечества» (Женева - Париж, 1902 - 1908), «Факелы агонии и надежды» (Париж, 1907), «Кровавые вести от друга» (Константинополь, 1909), «Зов родины» (Бостон, 1910), «Сочинения» (Бостон, 1910), поэма «Святой Месроп» (Константинополь, 1913)

- Сипил (1863 – 1934), настоящее имя Запел Асатур, - западноармянская поэтесса, прозаик, педагог. Сборник стихов «Отблески» (Константинополь, 1902). Роман «Девичье сердце» (1891). Книга прозы «Женские души» (1926). Учебники по армянскому языку и литературе (вместе с мужем, филологом и педагогом Грантом Асатуром)

- Текеян, Ваан (1878 – 1945) - западноармянский поэт. Родился в Константинополе, с 1926 г. обосновался в Египте. Сборники стихов: «Заботы», «Чудесное воскресение», «От полуночи до зари», «Любовь», «Армянские мотивы», «Песенник» и др. Издавал и редактировал газеты и журналы: «Ширак», «Новые времена», «Солнце», «Голос народа» и др.

- Терьян, Ваан (1885 – 1920) - поэт и общественный деятель. Родился на территории нынешней Грузии (Ахалкалаксий район), умер в Оренбурге. Цикл стихов «Терновый венец», прославляющий борцов русской революции 1905 года . Первый сборник стихов «Грёзы сумерек» - (1908). Трёхтомное собрание сочинений (1960 – 1963) на армянском языке. «Стихотворения» (1980) - на русском

- Туманян, Ованес Тадевосович (1869 – 1923) - поэт и писатель, общественный деятель. Поэмы «Маро», «Лориец Сако», «Ануш», «Стенания», «Поэт и Муза», «Давид Сасунский», «Взятие крепости Тмук», «Взятие Тмкаберда», баллады «Пёс и кот», «Злосчастные купцы», «Орёл и дуб», «Парвана», «Смерть мышонка», «Капля мёда», «Шах и разносчик» и др. Также стихотворения (в т.ч. цикл «Четверостишия» и стихи для детей), прозаические произведения: рассказы, сказки, публицистика

- Цатурян, Александр Овсепович (1865 – 1917) - поэт и переводчик. Родился в городе Закаталы (ныне - Азербайджан), умер в Тифлисе. Первый сборник: «Стихотворения» (1891). Два тома стихотворных переводов «Русские поэты» (1905). Переводил также европейских поэтов. Стихотворения «К черни», «Тебе моё страданье», «Волны и думы», «Песня воина», «Мать», «Отчизна» и др.

- Шагинян, Мариэтта Сергеевна (1888 – 1982) - советская писательница. Наиболее известна панегириками В.И. Ленину

- Ширванзаде, Александр Минасович (1858 – 1935), настоящая фамилия Мовсисян - писатель и драматург. Романы «Хаос», «Честь», повести «Злой дух», «Артист», драмы «Из-за чести», «На развалинах», «Арменуи», комедии «Шарлатан», «Сват Моргана», рассказы «Пожар на нефтяном заводе», «Фатьма и Асад» и др.

XX век (2-я половина)

- Авакян, Абиг Амазаспович (1919 – 1983) - советский армянский писатель (родился в Тегеране). Рассказы, повести, романы

- Авакян, Эдуард Самвелович (1927 – 2010) - поэт и прозаик. Сборник стихов «Бабушка-улитка» - для дошкольного возраста, исторический роман «Одной жизни мало», повесть «Последний набат Урфы», сборники рассказов. Переводы на армянский произведений Шелли , Петрарки , Джека Лондона

- Айвазян, Агаси Семёнович (1925 – 2007) - писатель, кинорежиссёр, сценарист. Рассказы, повести, фильмы. Роман «Американский аджабсандал»

- Амо Сагиян (1915 – 1993), настоящее имя Амаяк Саакович Григорян, - поэт. Первая книга - «На берегах Воротана». Сборники стихов «Годы мои», «Зови, журавль». Двухтомное собрание сочинений на армянском языке

- Ашот Граши (1910 – 1973), настоящее имя Ашот Багдасарович Григорян, - поэт, переводчик. Стихи, поэмы. Переводы с русского и с азербайджанского

- Балаян, Зорий Айкович (род. 1935) - писатель, политический и общественный деятель. Автор эссе «Очаг» и десятков других книг

- Баяндур, Анаит Сергеевна (1940 – 2011) - переводчица, а также правозащитница. Переводила с армянского на русский произведения Г. Матевосяна , Г. Маари , А. Мндзури и др. писателей. Активная участница Карабахского движения

- Борян, Гурген Михайлович (1915 – 1971) - поэт, драматург, редактор литературных газет и журналов. Сборники стихов (в т.ч. детских), героическая драма «На высотах», пьесы. Сценарий фильма «Братья Сарояны»

- Галшоян, Мушег Овсепович (1933 – 1980) - писатель, сценарист. Повести, рассказы, романы, киносценарии

- Ганаланян, Арам Тигранович (1909 – 1983) - литературовед, фольклорист. Труды: «Армянские предания», «Армянские храбрецы» и др. Один из составителей сводного варианта эпоса «Давид Сасунский»

- Григорян, Самвел Аванесович (1907 – 1987) - поэт и переводчик. Сборники стихов «Лирические волнения», «Прозрачные горизонты», «Огни заката» и др. В русском переводе: «Дерзание» (1958), «Падает снег» (1972). Переводы с русского и азербайджанского

- Гурунц, Леонид Караханович (1912 – 1982) - писатель, общественный деятель. Рассказы, новеллы, очерки. Роман «Карабахская поэма» и другие романы

- Давоян, Размик Никогосович (род. 1940) - поэт, прозаик, общественный деятель. Сборники стихов «Мой мир», «Реквием», «Медная роза» и ряд других, а также книги прозы «Торос Рослин», «Гений и память» - на армянском языке. На русском: «Открой свою кору», «Сердцевинка дерева», «Беспредельная гора» и др. Переводился также на английский и чешский языки. С 1999 года по 2003 годы - советник президента Республики Армения

- Давтян, Ваагн Арменакович (1922 – 1996), родился в Арапгире , Западная Армения - поэт, писатель, переводчик, литературовед. Стихи, поэмы, переводы А.С. Пушкина , С.А. Есенина , Ш. Петёфи

- Даштенц, Хачик (1909 – 1974), родился в Сасуне , Западная Армения - писатель, поэт, переводчик. Романы «Ходедан», «Зов пахарей», историческая драма «Тигран Великий», сборники стихов «Книга песен», «Весенние песни», «Пламя», «Горные цветы». Переводы У. Шекспира , Г. У. Лонгфелло

- Зейтунцян, Перч Арменакович (род. 1938, Египет) - писатель, драматург. В 1990–1991 годах министр культуры Арм. ССР. Рассказы, повести, романы, пьесы, публицистика. Работал также редактором на киностудии «Арменфильм», главным редактором студии телефильмов «Ереван»

- Золян, Сурен Тигранович (род. 1955) - литературовед, публицист, переводчик. С 1997 года - ректор Ереванского государственного университета иностранных языков имени Брюсова

- Капутикян, Сильва Барунаковна (1919 – 2006) - поэтесса и прозаик, а также общественный деятель: была одним из лидеров Карабахского движения. Автор ряда стихотворных сборников, поэмы для детей «В Москву». Трёхтомное собрание сочинений. Книга прозы «Караваны ещё в пути»

- Кочар, Рачия Кочарович (1910 – 1965), настоящая фамилия Габриелян, - писатель. Очерки и рассказы о Великой Отечественной войне. Сборник повестей и рассказов «Белая книга» (1965) посвящён трагедии Западной Армении

- Мавян, Ваграм (1926 – 1983), родился в Иерусалиме, последние годы прожил в Португалии - писатель

- Маркарян, Маро Егишевна (род. 1916) - поэтесса, переводчица. Первая книга стихов: «Задушевность» (1940). Сборники стихов: Ереван, 1978; Москва, 1979

- Матевосян, Грант Игнатьевич (1935 – 2002) - писатель, сценарист. Повести и рассказы: «Мы и наши горы», «Хозяин», «Мецамор», «Оранжевый табун», «Буйволица» и др.

- Милитонян, Эдуард Геворгович (род. 1952) - поэт, прозаик. Повесть «Приключения драконоборца Ваагна», сборник стихов «Кот-справочник» и др. произведения

- Мкртчян, Левон Мкртычевич (1933 – 2001) - литературовед, писатель. Автор подстрочных переводов к большому количеству произведений средневековой армянской литературы, а также предисловий и комментариев. Инициатор множества литературных изданий. Основатель и первый ректор Российско-Армянского (Славянского) государственного университета. Рассказы, статьи, воспоминания, путевые заметки, биографическая проза

- Мнацаканян, Манук Яхшибекович (1934 – 1995) - журналист, писатель, сценарист. Сборники рассказов, повесть «Плавка», сценарии к ряду фильмов

- Ованесян, Рачия Карапетович (род. 1919) - поэт. Сборники стихов «Дикая роза», «Песня солнечного острова» и другие, двухтомное собрание сочинений на армянском языке

- Овсепян, Рубен Георгиевич (род. 1939) - писатель, кинодраматург, переводчик. Роман о Хачатуре Абовяне и другие произведения. Актёрская работа: Егор в фильмах «Цыган» , «Возвращение Будулая»

- Петросян, Вардгес Амазаспович (1934 – 1994) - писатель, публицист, общественный и политический деятель. Повести «Последний учитель», «Аптека "Ани"», роман «Пустые стулья на день рождения», рассказы «Дом матери», «Полуночная беседа», эссе «Армянские эскизы» и др. произведения

- Саинян, Анаит Арамовна (род. 1917) - прозаик, публицист. Романы «Пути-дороги», «Тоска», «Жажда» и др. произведения

- Сармен (1901 – 1984), настоящее имя Арменак Саркисович Саргсян - поэт, автор текста гимна Советской Армении. Родился в Западной Армении, родители погибли в 1915 году. Сборники стихов «Поля улыбаются», «Полёт», «Отчий дом», «Армянское сердце» и др.

- Сарьян, Гегам Багдасарович (1902 – 1976), настоящая фамилия Багдасарян - поэт, переводчик, педагог. Родился в Иране, где учительствовал в армянских школах. С 1922 года - в СССР. Много переводил с украинского. Сборники стихов «Полдень», «Хризантема» и другие, пятитомное собрание сочинений (на армянском языке)

- Севак, Паруйр Рафаэлович (1924 – 1971), настоящая фамилия Казарян, - поэт, литературовед. Самое известное произведение - поэма «Несмолкающая колокольня». Стихотворения «Руки матери», «Трёхголосая песнь» и др. Шеститомное собрание сочинений (на армянском языке)

- Сирадегян, Вано Смбатович (род. 1946) - писатель, общественный деятель. С 1988 член комитета «Карабах». В 1992 - 1996 министр внутренних дел Армении. Рассказы «Счастье Терез», «Дверь», «Убери руку с боли» и др.

- Тамразян, Грачья Грантович (род. 1953) - государственный деятель, поэт, филолог-переводчик. С июля 2007 - директор Матенадарана . Сборники стихов «Весёлая наука», «Новое летосчисление» и др.

- Улубабян, Баграт Аршакович (1925 – 2001) - писатель и историк. Специалист в области кавказологии. Роман «Сардарапат», научные труды «Хаченское княжество X-XVI», «История Арцаха» и др.

- Шираз, Ованес Тадевосович (1915 – 1984), настоящее имя Оник Тадевосович Карапетян - поэт, общественный деятель. Сборники стихов «Начало весны», «Голос поэта», «Лира Армении», «Сиаманто и Хджезарэ», «Памятник матери» и др.

- Эмин, Геворг (1919 – 1998), настоящее имя Карлен Григорьевич Мурадян - поэт, прозаик. Сборники стихов «Предтропье», «Новая дорога», «Поиски» и др.; эссе «Путник вечности». Книга прозы «Огни Еревана». Произведение «Семь песен об Армении» (по определению автора, историческое эссе) переведено на ряд языков

Писатели армянской диаспоры

В результате истребления армянского народа , осуществлённого Османской империей под занавес своего существования, и затем продолженного её преемницей - Турецкой республикой , бо́льшая часть уцелевших армян, населявших прежде Западную Армению рассеялась по всему миру, многократно увеличив армянскую диаспору . В ряде стран мира заметно выросла или возникла впервые армянская община. Её укреплению способствовало и то обстоятельство, что армянские мигранты, уехавшие на заработки, как они сами полагали, временно, теперь не имели возможности вернуться на родную землю. Благодаря естественным и неизбежным ассимиляционным процессам представители армянских общин постепенно перешли на язык своей новой страны проживания. При этом многие из них не расстались полностью со своей армянской идентичностью. Среди таковых появились и писатели, шансонье. Поэтому возможно (с определённой долей условности) говорить об армянской литературе, продолжающей своё развитие на различных языках мира (прежде всего, русском , английском и французском), или, иными словами, о литературе армянской диаспоры. Ниже представлены имена писателей - этнических армян, творивших на различных языках.

Англоязычные писатели-армяне

- Арлен, Майкл (1895 – 1956), настоящее имя Тигран Куюмджанян, Великобритания - писатель, драматург. Романы "The London Venture", "Piracy", "The Green Hat", "Young Men in Love", "Lily Christine" и др. Рассказы, сценарии, пьесы

Введение

Армянская литература - совокупность художественной литературы созданной на армянском языке в Армении, в XX веке также в армянской диаспоре; одна из древнейших литератур мира .

В статье представлены оригинальные произведения армянской письменности V-XVIII веков художественного и историографического (некоторые философского и богословского) содержания.

В статье не представлены также 98 письменных памятников V-IX веков имеющие исключительно церковно-религиозное значение.

1. Античность

Существует мнение, согласно которому еще в III-I вв. до н. э. у древних армян существовали особые «жреческие письмена», которым создавались храмовые книги и летописи . В I-II веках жил историк, жрец Олюмп, о котором сообщает Хоренаци. Олюмп автор «Храмовых истории» , однако на каком языке был написан труд неизвестно. В III веке сирийский ученый Вардесан перевел их на сирийские и греческие языки. К сожалению, от этой письменности до наших дней никаких памятников не сохранилось.

До формирования армянской письменности развивалась богатый литературный фольклор - тесно связанный с армянской мифологией. Древнеармянские легенды и эпические песни впервые были зафиксированы у армянских авторов V столетия. Древнейшие из них рассказы и былины о Хайке, Араме, Ара Прекрасном, Торк Ангехе, Артавазде, Ваагне, Тигране и Аждааке, Ерванде и Ервазе, Вишапах и так далее.

На основе эпической песни о Хайке лежит идея борьбы против тиранства, образ которого формирует ассиро-вавилонский бог Бэл.

Существовало богатая устная литература. Некоторые образцы были записаны и сохранились благодаря авторам V столетия. Хоренаци передает несколько ценнейших образцов античной армянской устной литературы, один из них «О царе Арташесе » воспевалось во II-I веках до н. э..

2. Предыстория

До V века в Великой Армении в качестве официальной письменности использовались греческий, сирийский и древнеперсидский алфавиты.

О существовании литературы и письменности на армянском языке до V века н. э. историки и лингвисты предлагали разные теории, основанные на отдельных сведениях исторических источников . Однако вплодь до начала V века не сохранились письменных текстов написанных на армянском языке.

Первоначально с целью перевода Библии и богослужебных книг по инициативе Месропа Маштоца в 404 году в Армению из северной Месопотамии были привезены так называемые «данииловы письмена». Через некоторое время оказалось, что этот алфавит не способен служить фиксации армянского языка и в этом смысле неполноценен . В 406 году , после однолетней экспедиции в северную Месопотамию Месроп Маштоц создал современный армянский алфавит став основоположником армянской национальной литературы и письменности . Армянский литературный язык V-XI веков называется «грабар», то есть письменный, язык XII-XVI веков среднеармянский литературный язык, с XVII века формировался новоармянский литературный язык «ахшарабар». Алфавит Маштоца используется армянами уже более 1600 лет . Авторы академической «Всемирной истории» отмечают:

…Армения получила систему письменности, не только отличную от иранской, но и значительно более доступную для народа, чем иранская; последняя вследствие своей сложности была вполне понятна лишь профессиональным писцам. Этим отчасти и объясняется богатство армянской литературы по сравнению со среднеперсидской. На основе армянской письменности складывается классический язык армянской литературы - «грабар»…

3. Раннее средневековье

3.1. «Золотой век» древнеармянской литературы. V век

Армянская литература насчитывает около двух тысячелетий . Древнеармянская литература развивалось с 406 года н. э., когда учёный и проповедник христианства Месроп Маштоц создал современный армянский алфавит. Для раннесредневековой эпохи развития армянской литературы характерны произведения как светского, так и церковно-религиозного (трактаты, речи) содержания. В литературе V века своим значением особо отличается историография или жанр исторической прозы. Основные особенности жанра проявились уже в началный период его возникновения - второй полавины V столетия, и разными проявлениями сохранились вплоть до позднего средневековья.

Историографическим сочинениям характерна масштабность и широкое освещение исторических реалий, рассмотрение истории Армении параллельно с историей других народов и государств, чем эти труды приобретают особую ценность и выходят из рамок национальных граней. Благодаря этому в древнеармянской литературе сохранились большое количество сведении (иногда уникальных) о Византии, Персии, арабах, крестаносцах и так далее. Вершиной армянской литературы эпохи является труд «История Армении » Мовсеса Хоренаци. Он был первым среди армянских авторов, который создал полномасштабную историю Армении с древнейших времен до эпохи жизни автора. Труд написан в 480-гг. Уже в V веке были созданы капитальные исторические труды «История Армении » Фавстоса Бузанда, Агатангелоса, труд «О Вардане и войне армянской » Егише и так далее. Эти труды важные исторические источники, как для истории Армении, так и соседних государств (Грузия, Иран). Классический период армянской историографии V века завершает «История Армении » Лазара Парпеци. Процветает литературно-историческое направление «Житей» и «Мученичеств», многие из которых имеют важное значение исторического источника. Наиболее известен из них «Житие Маштоца » Корюна, написанный в 440-гг и считающиеся первым оргинальным письмнным памятником армянской литературы .

Древнеармянская литература тестно связано с церковью и искусством богословия. Наиболее важнейщим памятником этого направления литературы V столетия является труд Езника Кохбаци «Книга опровержений » - один из шедевров древнеармянской литературы . Тогда же создается патристическое сочинение «Многовещательные речи », предполагаемым автором которого является Маштоц .

С первой эпохи развития армянской литературы процветает искусство поэзи, имеющий на тот момент еще церковно-религиозный облик (духовные гимны), что характерно для первоначальной времени всех христианских культур. Наиболее видными представителями творчества шараканов - армянской гимнографии становятся Иоанн Мандакуни, Месроп Маштоц и некоторые другие, творчество которых ложится в основе армянской поэзии последующих веков. Мамбре Верцанох считается автором 3 гомилий .

3.2. VI-IX века

В VI веке наиболее примечательным историческим трудом является «Хронография » Атанаса Таронаци. Петрос Сюнеци развивает традиции церковной поэзии. В эту эпоху жил крупнейший раннесредневековый армянский философ-неоплатоник Давид Анахт, сочинения которого образцы высокого риторического искусства . С VI века сохранилась богословский сборник, известный как «Книга посланий ». В нем собраны сочинения древнеармянских авторов Ованнеса Габелеанци, Мовсеса Елвардеци, Григора Кертога и др. . Для истории армянской письменности века примечательны также труды Абраама Мамиконеиц.

VII век становится эпохой нового возрождения армянской историографии. Создается капитальный исторический труд Себеоса «Истории императора Иракла », Иоанн Мамикоян пишет «Историю Тарона ». Эти труды являются важными историческими источниками эпохи не только для истории Армении . Примечателен и тот факт, что у Себеоса впервые появляется сюжет о Хосрове и Ширин . Развивается также собственно художественная литература. В конце VII века Давтак Кертог пишет свою знаменитую элегию «Плач на смерть великого князя Дживаншира » - древнейшее сохранившееся произведение армянской светской поэзии (акростих из 36 строф по числу букв в армянском алфавите). В догматической литературе важное место занимает сборник «Завет веры » созданный в 620-гг. (Ован Майраванеци и другие), в него вошли антихалкидонистские произведения и религиозные песни . На рубеже VI-VII веков Вртанес Кертог пишет трактат «Об иконоборчестве» . В VII веке жил Анания Ширакаци, автор множеств сочинений в разных областях науки и философии .

Наиболее значимое произведение VIII века труд Гевонда «История Халифов », завершенный около 790 году. Развивается житейская литература («Житие Ваана Гохтнеци », 737 год). Создаются произведения богословского характера - трактаты, речи (Иоанн Одзнеци и другие).

В VII-VIII веках армянская духовная поэзия вступает в новый этап своего развития. Она характеризуется обогащением содержания и методов поэтического выражения. Один из лучших сочинении этого периода «Андзинк Нвиреалк » Комитаса Ахцеци. Духовную поэзию развивают до новой степени Саак Дзорапорци, Иоанн Одзнеци и другие. Среди поэтов VIII века встречаются также женщины - Саакдухт, Хосровидухт («Шаракан Ваану Гохтнеци »). Степанос Сюнеци, помимо духовных гимнов, пишет антихалкидонитские полемические произведения и т. д. .

В конце IX начале X веков Товма Арцруни создает свой знаменитый «История дома Арцруни », изложив историю всей Армении. Анонимный повествователь (Псевдо-Шапух Багратуни) пишет историю эпохи Багратидов. К IX веку относится «Истории святого патриарха Саака и вардапета Маштоца » . Наиболее значимые поэты-гимнографы этой эпохи Амам Аревелци и Вардан Анеци.

4. Высокое и позднее средневековье

4.1. X-XII века

Армянская литература, начиная с X века получает новые качественные проявления связанные с политическими, экономическими и общественными изменениями в Армении. Историческая проза, которая в V-IX веках являлось основным жанром литературы, начинает уступать свое место жанрам поэтического слова. Древние литературные жанры ощутимо обновляются с точки зрения форм и содержания, появляются новые направления. С X века снова возрождается историография. Период от X до XIV веков историки и культуроведы часто называют Армянским возрождением . Создаются значительные исторические труды, в частности Ованес Драсханакертци около 924 году завершает «Историю Армении », около 982 году «Историю Армении » пишет Ухтанес. Мовсес Каганкавтаци пишет «Историю Агванка », в основном описывая судьбы двух армянских провинции Арцаха и Утика . В агиографической литературе примечателен «История святого Нерсеса Партева, армянского патриарха » написанный Месропом Вайодзореци в 967 году. Создаются также трактаты церковно-религиозного характера («Корень веры » Анании Нарекаци и т. д. ).

На рубеже X и XI веков в эпоху усиления Багаратидской Армении в армянской историографии отмечаются тенденции создания новой (после Хоренаци) всеобщей истории Армении и соседних регионов. Создается «Всеобщая история » (закончен около 1004 году) Степаноса Таронаци. Еще одним значимым историческим трудом XI века является «Повествовании » Аристакеса Ластиверци, написанный между 1072-1079 гг.. В труде Ластиверци представлены трагические события в Армении в XI столетии - византийские завоевания, варварские набеги тюрко-сельджукских кочевников. Григор Магистрос вводит в армянскую литературу эпистолярный жанр .

Подъем поэзии в первую очередь связан с произведением Григора Нарекаци. Его творчеством начинается тематика любви и природы в армянской лирике. В 1002 году Нарекаци завершает свою знаменитую поэму «Книгу скорбных песнопений ». Это произведение считается одним из шедевров средневековой армянской литературы. Поэзия развивается в творчествах Григора Пахлавуни, Вардана Анеци и других. Произведением Вардана Айказна начинается жанр биографического поэма. На рубеже XI-XII веков жил видный поэт и философ Ованес Имастасер.

Начиная с XII века в замену грабара - древнеармянского литературного языка, приходит среднеармянский литературный язык.

Важный исторический труд века «Хронография» Матеоса Урхаеци, содержащий также подробности о первом крестовом походе . В конце XII века Самуел Анеци пишет исторический труд «Летопись ». Его история содержит особо ценные сведения истории Армении, Киликийского царства и соседних государств эпохи XII столетия. Историческую науку развивают также Мхитар Анеци и другие. Как с точки зрения общего содержания так и поэтической формы новым словом становится творчество Нерсеса Шнорали. В 1145 году Шнорали пишет поэму «Элегия на взятие Едессы », один из первых произведении политической поэзии в армянской литературе. Шнорали зачинатель жанра армянской эпической поэмы. Для армянской литературы этой эпохи важное место занимает творчество Мхитара Гоша. Гош является одним из основателей художественной прозы в армянской литературе , сохранились его около 190 басни. Ему принадлежит фундаментальное каноническое собрание - Судебник . В поэме «Плач о Иерусалиме, поддерживающая концепции 5.1. На русском языке Ишханян Р. А. Вопросы происхождения и древнейшей истории Армянских Дворян» Список литературы : Вреж Атабекян АРМЯНСКОЕ ДВОРЯНСТВО: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ... (рус.). Союз Армянских Дворян (2004 ...

Судьба армянской литературы обусловлена своеобразием истории армянского народа на протяжении более чем двух тысяч лет. Оказавшись на скрещении магистральных дорог между Востоком и Западом Армения с древних времен была «яблоком раздора».Могучие государства Азии и Европы, совершая завоевательные походы, стремились завладеть ею как важным стратегическим плацдармом.

Борьба против чужеземных завоевателей сплачивала все племена армянского нагорья, и уже примерно в III веке до нашей эры сложилась единая народность, говорившая на армянском языке.

Долгое время армянский нард находился под игом персидских завоевателей. После выхода из-под ига персидских Ахменидов армяне пережили нашествие А.Македонского, вели упорную борьбу с господством Селевкидов, отстаивали свою независимость от Сасанидов и пережили двух вековое иго арабских поработителей. Арабов сменили сельджуки, затем более трехсот лет они томились под игом монгольских завоевателей.

На протяжении последующих веков на армянских землях шли непрерывные войны между Ираном и Османской империей. Наконец, истерзанную страну поделили между собой эти государства. Так и в начале XVII века образовались Восточная - под властью Ирана и Западная Армения - под властью Османской империи. Угроза польского исчезновения Армении с карты мира возникла неоднократно.

Во время нашествий в надежде мира и спокойствия начались массовое бегство армян в другие страны:

на север - в Крым, в пределы Российской империи,

на восток - в Индию - Калькутта, Мадрас,

на запад - на берег Средиземного моря, в Ливан, Грецию, стран Западной Европы.

Возникновение армянской письменной литературы датируется началом V века, когда был изобретен национальный алфавит, основоположником которого был армянский монах Месроп Мештоц. Литература, существовавшая на армянском языке раньше того времени, не дошла до нас. Она по- видимому погибла при обращении армян в христианство.

Первые книги, на национальном алфавите были посвящены исторической прозы армянской литературы. Это труды Мовсеса Хоренаци, Павстоса Бюзанде, Лазаря Парбеци.

Особое значение литературного наследия заключается в первую очередь, она прославляла идеи национального возрождения. Именно эти идеи составляли лейтмотив прогрессивного течения армянской письменной литературы и фольклора на протяжении многих веков.

В 886 году восстановлением национальной независимости возникли благоприятные условия для подъема культуры и искусства.

Ярким выражением поворота в армянской письменной литературе явилось творчество Григора Нарекаци, который впервые ввел в армянскую поэзию образ земного человека, с его реальным мироощущением.

Он перешагнул рамки церковной поэзии, пошёл навстречу живой жизни, впервые в армянской письменной поэзии прозвучали народные мелодии, мотивы человеческой радости и печали.

IX-X века в истории армянской литературы называется «эпохой раннего армянского возрождения». Именно в этот период в армянскую литературу проникает современная разговорная речь - «ашхарабар» потеснив «грабар» - древнеармянский церковный язык.

В XIII-XVII века армянская литература делает новые шаги. В эту эпоху возникает и развивается своеобразная форма армянской поэзии - творчество ашугов, вступивших в качестве и певцов-сказителей и композиторов. Основной темой ашугской поэзии была пандухтская тема - тема беженцов.

Вершиной армянской поэзии на этой эпохе (средневековья) было творчество Саята Новы. Он обогатил армянскую поэзию новыми мотивами, расширил и углубил её общечеловеческое звучание, умножил эмоциональную силу, воздействие её на человека.

Эпоха «новой армянской литературы» начинается с последней четверти XVIII века, охватывает весь XIX век и начало XX века. Именно в этот исторический период характеризуется бурным ростом за рубежом армянских культурно-просветительских учреждений - школ, типографии, журналов, благотворительных обществ.

Это обстоятельство накладывало определенный отпечаток на развитие армянской общественной мысли и благоприятствовало росту в литературе демократических тенденций. В 40-80 годах XIXвека были переведены в армянский язык и изданы произведения Пушкина, Шекспира, Гёте, Байрона, Крылова и многих других писателей. Однако достижения национальной художественной мысли оставались в основном в узком кругу образованных армян Москвы, Петербурга, Мадраса, Калькутты, Марселя, Бейрута, Рио де-Жанейро и других культурных центров.

В письменной литературе пока господствовал малодоступный для широких читательских кругов «грабар» - древнеармянский церковный язык.

Становление и развитие армянского литературного языка встретило на своем пути много трудностей. Помимо упорного противодействия консервативной верхушки духовенства и иных элементов, на пути формирования нового литературного языка стоял ряд объективных трудностей. Большую роль в решении этих вопросов сыграл прогрессивный журнал «Юсисапайл» - «Северное сияние», редактором которого был талантливый поэт и учёный М.Налбандян.

Создание нового литературного практически решалось с творчеством выдающегося писателя Хачатура Абовяна. Х.Абовян писал на диалекте араратской долины, откуда он был родом. Этот диалект затем и лег на основу литературного языка Армении. Роль Абовяна как родоначальника нового этапа развития национальной культуры определилась появлением его романа «Раны Армении».Сохранив все окраски и мелодии многовековой духовной культуры армянского народа этот роман представляло собой новое слово в развитии армянской художественной литературы. В романе Х.Абовяна мы слышим голос и страстного проповедника и нежного лирика, и острого сатирика, и занимательного рассказчика. В нем были изображены новые реалистические образы, выхваченные из потока жизни. Роман «Раны Армении» сразу же с появлением завоевал общенациональное признание. Армянская печать в разных конах мира с воодушевлением заговорила о нем.

Х.Абовян оставил неизгладимый след в истории армянской литературной и духовной жизни. Найденные им приемы повествования - экскурсы в прошлое, обрисовка героев красками народных эпических сказаний, ашугская манера лирического обращения к читателю, вместе с тем упругое и многопластовое построение сюжета повествования, своеобразное переплетение реализма и романтизма.

Именно в этот период развития в армянской литературе формировался новый литературный вид - драматургия, в развитии которой с своим творчеством большую роль сыграл Г.Сундукян. Он очень красочно изображал противоречия действительности в драматических произведениях «Пепо», «Разбитый дом», «Ещё одна жертва», «Хачбала»и другие.

В XX веке армянская литература развивается под влиянием русской литературы. Появляется жанр романистики, повести, ряд поэтических направлений. В 20-30 годы XX века один за другим начинают выходит в свет литературно-художественные и общественно-политические журналы:

«Норк» (Новь) -1922г

«Дробноц» (Кузница)- 1923г

«Мурч» (Молот)- 1923г

«Гракай диркерум» (На литературном пути)- 1934

«Верацнунд» - (Возрождение)- 1934

В эти годы очень плодотворно работали такие поэты, как Егише Чаренц, Азат Вштуни, Гурген Мари, Атабек Хнкоян, писатели Ширванзаде, Нар-Дос, Д.Демирчян, Ованес Туманян, Наири Зарьян, Аветик Исаакян и многие другие.

Параллельно с письменной литературой развивалось устное народное творчество. На протяжении многих веков был создан богатейший фольклор во всех жанрах: легенды, предания, сказки, притчи, сказы, эпические песни, пословицы и поговорки.

Венцом устного творчества является героический эпос «Давид Сасунский», вобравший в себя наилучшие элементы творений народного гения. Он стоит в ряду выдающихся эпических памятников мирового фольклора.

Армянский эпос сказывается нараспев, ритмической речью, некоторые же эпизоды, созданные рифмованными стихами, поются.

Хотя историческим ядром эпоса являются события середины IX века, а сложения эпоса относится к IX-XIII веков, это монументальное произведения - своеобразная летопись, многовековой героической освободительной борьбы армянского народа. Эпос передавался изустно из поколения в поколение и дошел до наших дней. В нем ярко воплотились подлинно народные идеи и устремления, свободолюбие и патриотизм, мужества и отвага, непоколебимая вера народа в счастливое будущее, его глубокая убежденность в победе добра и справедливости.